Неорационализм

В 30-е годы 20 столетия, одновременно с развитием неопозитивизма, который качественно переосмысливает позитивизм, развивается и его критика – неорационализм. Но в отличии от других антипозитивистский концепций, истоки которых происходили от гуманитарных наук, неорационализм и далее спекулирует на тему истинного знания точных наук.

Это новое философское течение основывалось на критике крайнего эмпиризма, характерного для позитивистов, пересмотра главных базисов философии рационализма Декарта и Канта, а также использовании диалектических идей немецкой философии.

Главный тезис неорационализма состоял в том, что эмпирический уровень всегда зависит от теоретического, то есть от мышления и мировоззрения исследователя. Поэтому, пытаясь обосновать новую философскую концепцию, представители этого подхода пытались показать диалог и взаимозависимость разума и опыта.

Наследием от позитивизма стал отказ от некоторых базовых идей рационализма – вера, мистицизм и априоризм отбрасывались как возможные научные категории. Теперь наука, философия и религия окончательно разделились и каждый остался при своих методологических подходах – что было истинным согласно религиозному мышлению, часто не подходило научному.

Влияние на неорационализм имело наследие рационализма Канта, признававшее причинные связи явлений, которые полностью отбрасывались позитивистами.

Главное достижение неорационализма по сравнению с позитивизмом – это признание динамичности, диалектичности знания. В этом направлении особого внимания заслуживает вклад французского философа Гастона Башляра, который, критикуя диалектику Гегеля и Маркса, пытался обосновать диалектику естествознания.

Критика позитивизма была весьма продуктивной: знания становились все больше научными, а критика познания находила все больше новых аспектов для проверки истинности знания как в точных науках, так и в гуманитарных. Но неорационализм не имел влияния в среде гуманитариев – там критикой позитивизма занимался структурализм.

Что такое постпозитивизм

Определение

Постпозитивизм — это общее название для ряда концепций в философии и методологии науки, сформированных в противостоянии к учениям, основанным на эмпирическом обосновании науки.

Эта концепция не имеет одного выраженного целостного течения, включая в себя совокупность идей и направлений, пришедших на место неопозитивизму.

Определение

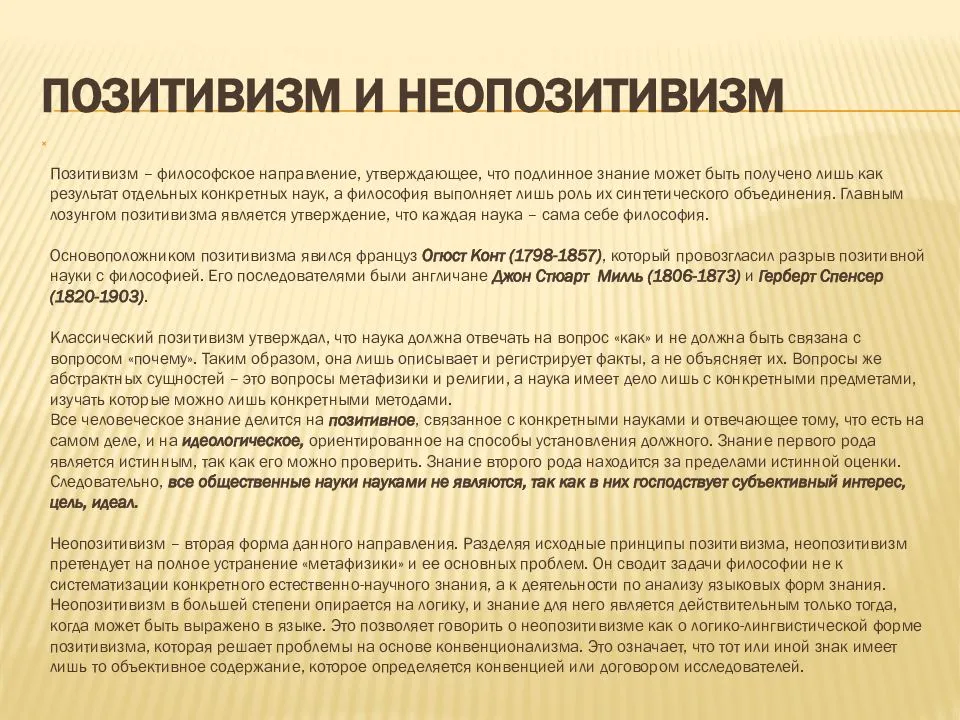

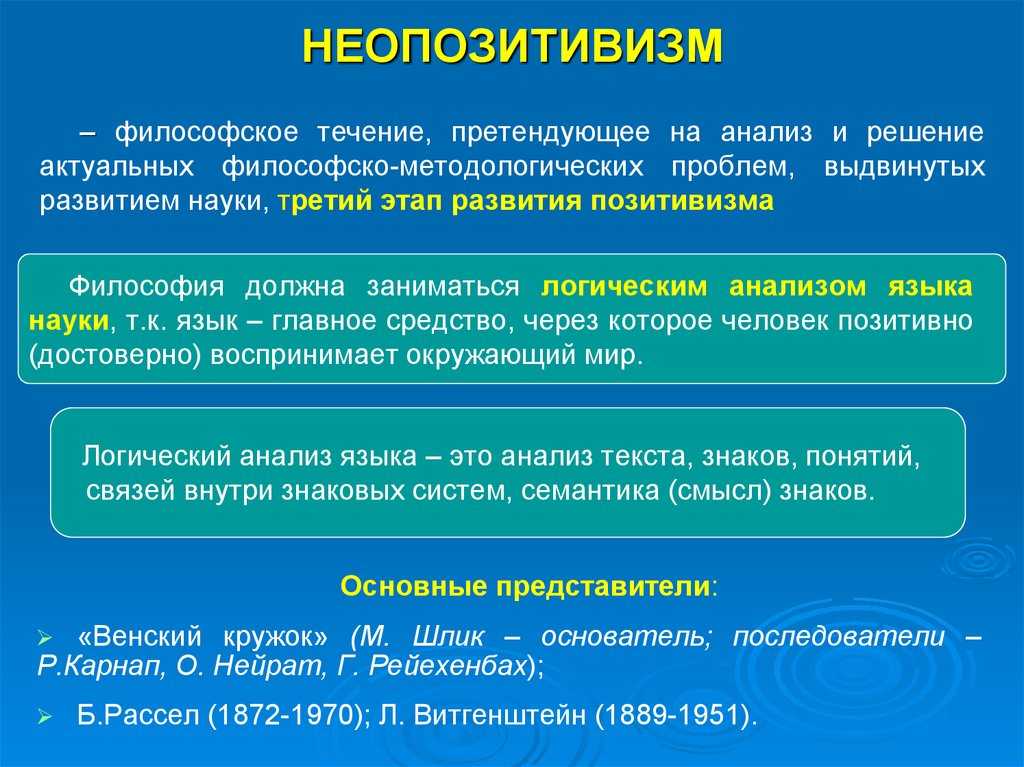

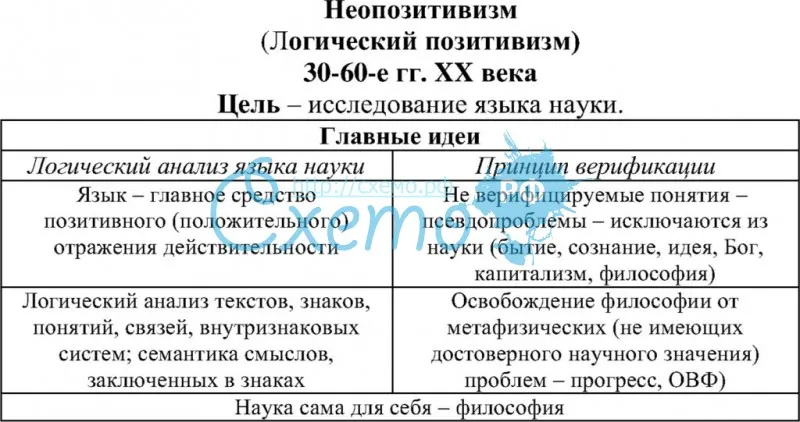

Неопозитивизм или логический позитивизм — это одно из основных направлений философии XX века, которое основывалось на идее о том, что для познания мира необходимы рациональные доказательства, опирающиеся на опыте.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут

Неопозитивисты видели свою главную задачу в исследовании языка и лингвистическом анализе. Их конечной целью была абсолютная формализация знаний на основе искусственно формализованного языка. При этом само знание представлялось как совокупность сложных слов и предложений, которые впоследствии путем трансформации переводились в простые и понятные фразы.

Однако такой подход оказался недостаточно эффективным, так как учение неопозитивизма не могло охватить познание как целостное явления в рамках своей концепции. С критикой на фундаментальные положения неопозитивистской теории выступил британский философ Карл Поппер в книге «Логика научного исследования» в 1934 году. Работа ученого инициировала пересмотр основных понятий философии науки и привела к становлению постопозитивизма, вобравшего в себя различные концепции, которые не только не являлись схожими, но порой очевидно противоречили друг другу.

Понимающая социология

Неожиданно, но дитя самого Огюста Конта, социология, в конце 19 столетия также присоединилась к антипозитивистскому бунту. Но прежде нужно объяснить, что в пределах одной дисциплины могут существовать антагонистические взгляды на изучаемую проблему. Так, например, случилось и с социологией в конце 19 века. Помимо понимающей социологии Макса Вебера, предметом изучения которой был субъективный мир индивида, также формируется социология Дюркгейма, или социологизм, который полностью придерживается позитивистской объективной методологии познания.

В противовес позитивистскому предпочтению изучения внешних данных и статистических явлений, Вебер и Дильтей объявили, что социальные модели нужно не только описывать, но и понимать их смысл и причины. Для этого они отказались от позитивистской методологии и создали собственную модель интерпретации общества, взяв за основу достижения биологии и историко-культурологического наследия.

Главным антагонизмом понимающей социологии было смещение интереса к изучению личности и индивидуальной интерпретации общества через мировоззрение человека, а не через внешнее бытие как было характерно для позитивистского мышления.

Структурализм

Под понятием «структурализм» в философии подразумевают совокупность разных познавательных течений социокультурных дисциплин. Возникновению этого нового и кардинально противоположного познавательного течения поспособствовало несколько факторов в истории науки:

- Понимание того, что гуманитарные знания не могут быть оформлены методологически в том же духе, что и естественные.

- Осознание вреда от узко эмпирического подхода, который полностью исключает причинность и интерпретацию событий.

- Специфика гуманитарного знания направлена на абсолютно другой предмет изучения, поэтому оно нуждаются в собственной объективной методологии оснований на эмпирико-теоретическом синтезе.

- Осознание того, что социогуманитарное знание нужно отделить от позитивизма и экзистенциализма.

Таким образом, структурализм стал символом перехода от описательно-эмпирического исследования до абстрактно-теоретического в изучении культуры, истории и антропологии. Главным тезисом такого перехода был аргумент наличия общей, часто неосознанной структуры в основе любого явления.

Структурализм – это философское течение разных научных направлений (лингвистика, антропология, семиотика, история искусства, психология, литературоведение, эпистемология), которых объединяет целевое предметное поле – изучение фактических и неосознанных структур.

Главный акцент в новом течении принадлежал изучению структуры (формы, связи), то есть множества элементов, которые связаны между собой единой целью, но при этом каждый элемент выполняет свою автономную функцию. Понимание структуры в каждой науке – свое. Самыми известными попытками анализа структуры, как объективной черты реальности, принадлежали таким исследователям:

- Клод Леви-Стросс («ментальные структуры»);

- Мишель Фуко («дискурсивные формации»);

- Зигмунд Фрейд («символическая функция»);

- Карл Юнг («коллективное бессознательное»).

Самым известным и наиболее дискуссионным тезисом структурализма стал аргумент о «смерти человека»: человек неосознанно и полностью зависит от структуры языка, которая действует на него и формирует его реальность, действия и решения. Несмотря на важные результаты и достижения структуралистов, их тезис о «смерти человека» и его пассивности в истории, стали причиной формирования постструктурализма.

В результате структуралистских и особенно постструктуралистских теорий гуманитарные знания были признаны научными, с собственным методологическим аппаратом и объективными методами анализа.

Позитивизм как одна из форм постклассической философии

Позитивизм стал самыми заметным философским направлением 19 столетия, который выступил против классического немецкого идеализма. Но бунт Огюста Конта не был одиноким. Вместе с позитивизмом возникли другие философские традиции:

- неокантианство;

- философия жизни;

- прагматизм;

- философия воли;

- марксизм.

Возникшие в этот период школы и их идеи познания общества и человека сформировали понятие «постклассической философии». Ценность и уникальность этой философии в ее разнообразности – переосмысление человеческого бытия осуществлялось с разных мировоззренческих перспектив.

Новое поколение интеллектуалов начало задавать другие вопросы. Они уже не интересовались абстрактными понятиями Гегеля и процессами мышления Конта. Вопросы постклассической философии относились к познанию внешней среды. Новые стили мышления в 19 веке делали акцент к живому.

Согласно этой философии 19 века, бытие – это больше чем разум (как было принято в идеализме). Это воля, жизнь и опыт человека в его каждодневном существовании. Главными категориями познания постклассической философии было общество, внутренний мир и природа человека, наука и культура социальной реальности.

Таким образом, каноны и идеи позитивизма не были чем-то монолитным. В Западной Европе активно развивались другие направления познания мира, но из-за своего междисциплинарного статуса позитивизм оказал наиболее сильное влияние на дальнейшее развитие науки и философии в следующие десятилетия. Однако получить ответы на все вопросы так и не удавалось, поэтому в будущем позитивизм несколько раз трансформировался.

Этапы позитивизма

Первый этап (классический позитивизм)

Этап классического позитивизма, зарождения течения в 30–40 годы 19 века.

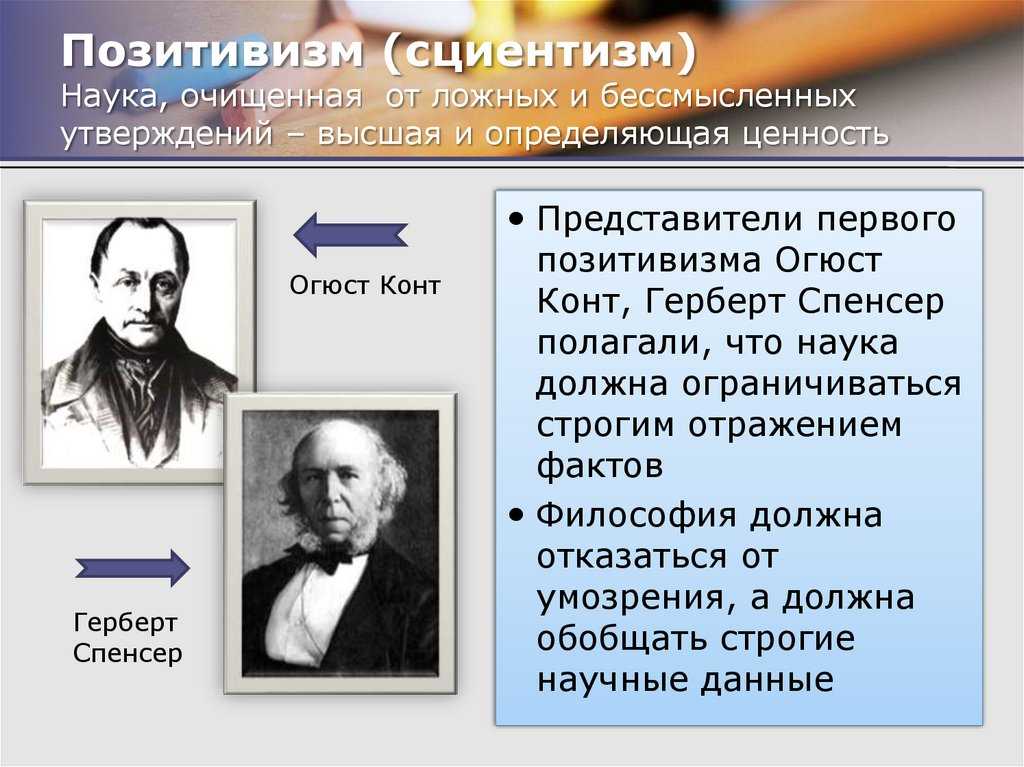

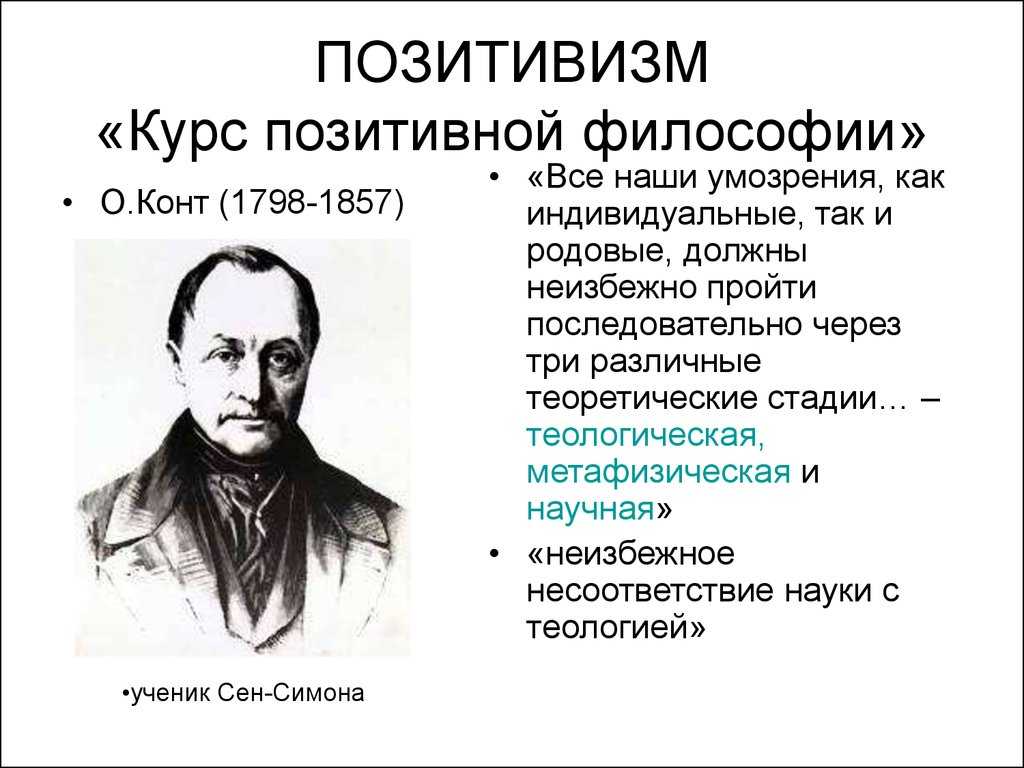

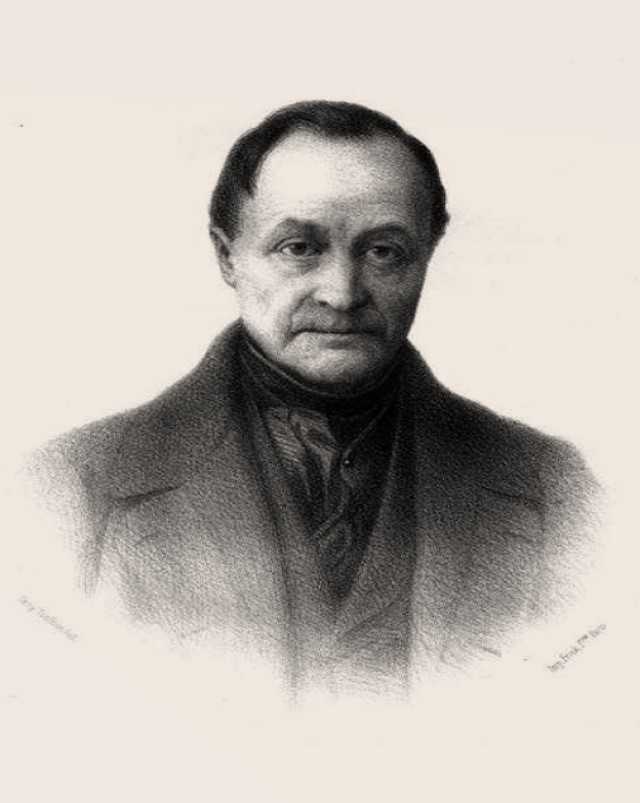

Основоположником позитивизма является французский философ Огюст Конт.

Огюст Конт (1798–1857)

Огюст Конт (1798–1857)

Однако первым, кто заговорил про науку как позитивную философию, был французский философ Анри Сен-Симон (1760–1825). Его труды внесли вклад в возникновение и развитие позитивизма.

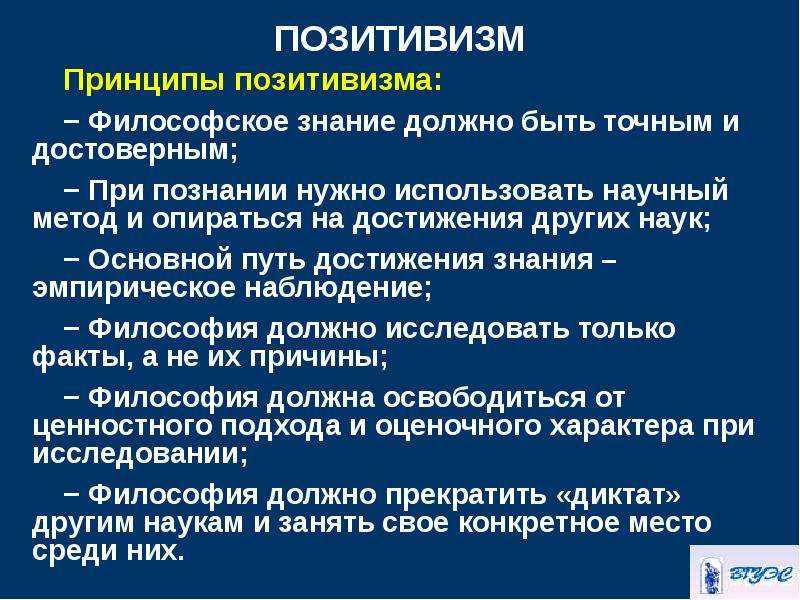

Классический позитивизм критикует философию и метафизику, основное внимание уделяется наукам. Отрицается поиск первопричин, так как познание человечества, природы, общества должно происходить только научным путём, в частности с помощью физики

По мнению Конта, наука может постоянно развиваться. Основной наукой же Конт считал социологию. Она изучает общество и при этом лишена критического подхода, который свойственен философии. Соответственно, выводы от изучения будут объективными и чисто научными.

Конт в своей работе «Дух позитивной философии» (опубликована в 1844 году) выделяет три стадии развития человечества:

- религиозную: при решении вопросов, выяснении первопричин появления и существования мира предпочтение отдаётся религиозному обоснованию;

- метафизическую: человек пытается познать сущность вещей и первопричины событий, но в своём мышлении не опирается на факты. А место Бога занимают разумные существа или сверхъестественные силы;

- научную (позитивную): на смену метафизике приходит наука и научное познание с помощью опыта и наблюдения.

Второй этап (эмпириокритицизм)

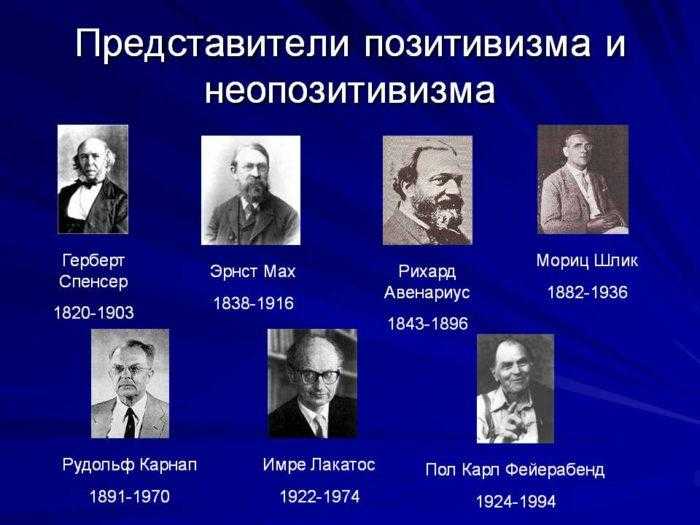

Второй этап начался в 70-е годы 19 века. На данном этапе развития позитивизм также именуют эмпириокритицизмом или махизмом.

Австрийский философ и учёный Эрнст Мах был активным представителем данного этапа развития позитивизма. Поэтому позитивизм на данном этапе ещё называют махизмом.

Эрнст Мах (1838–1916)

Эрнст Мах (1838–1916)

Вторым ярким представителем был швейцарский философ Рихард Авенариус.

Рихард Авенариус (1843–1896)

Рихард Авенариус (1843–1896)

Оба философа подвергают критике научное познание и рассуждают о релятивизме. Это доктрина, согласно которой все знания относительны, а абсолютной истины нет, есть только идеи, в которые верит конкретный человек, поэтому они считаются истинными.

Происходит развитие психологии. Поэтому познание мира происходит больше с помощью ощущений и наблюдений.

Читайте подробнее про Релятивизм.

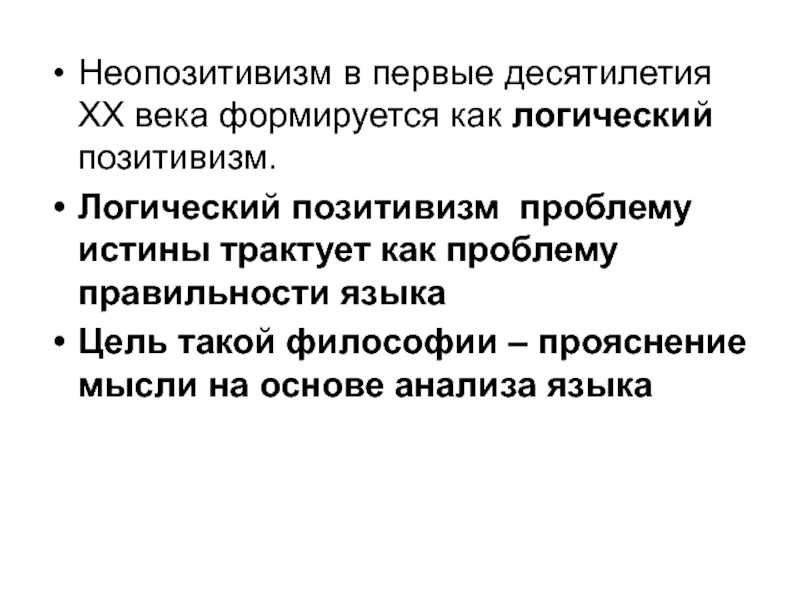

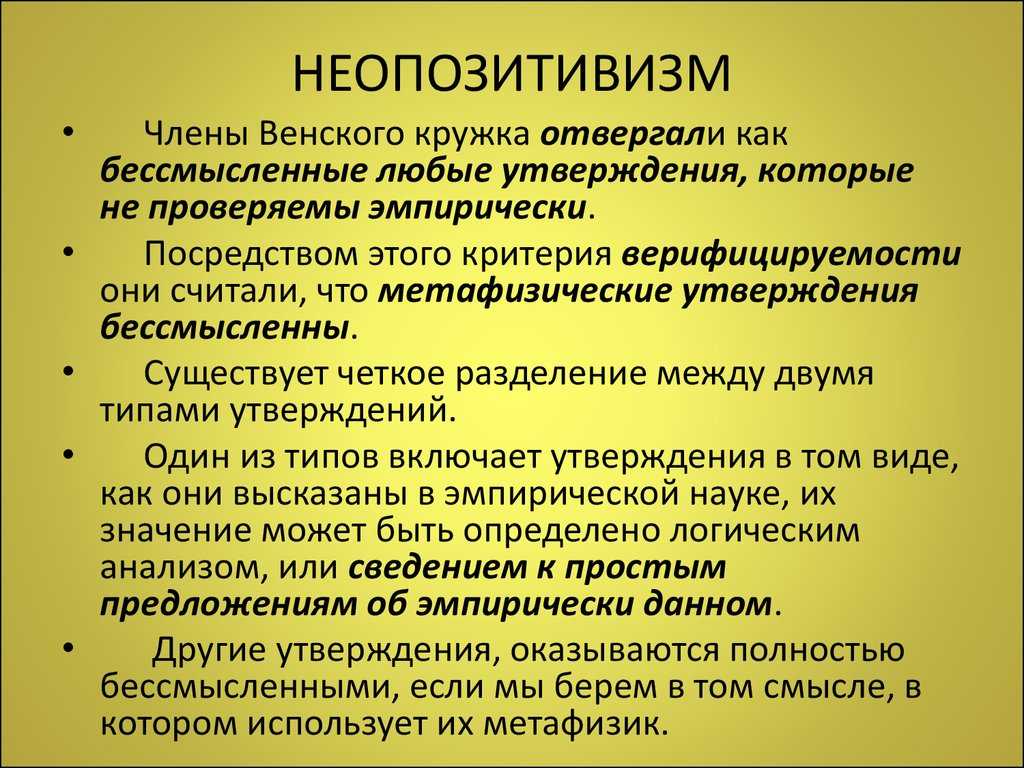

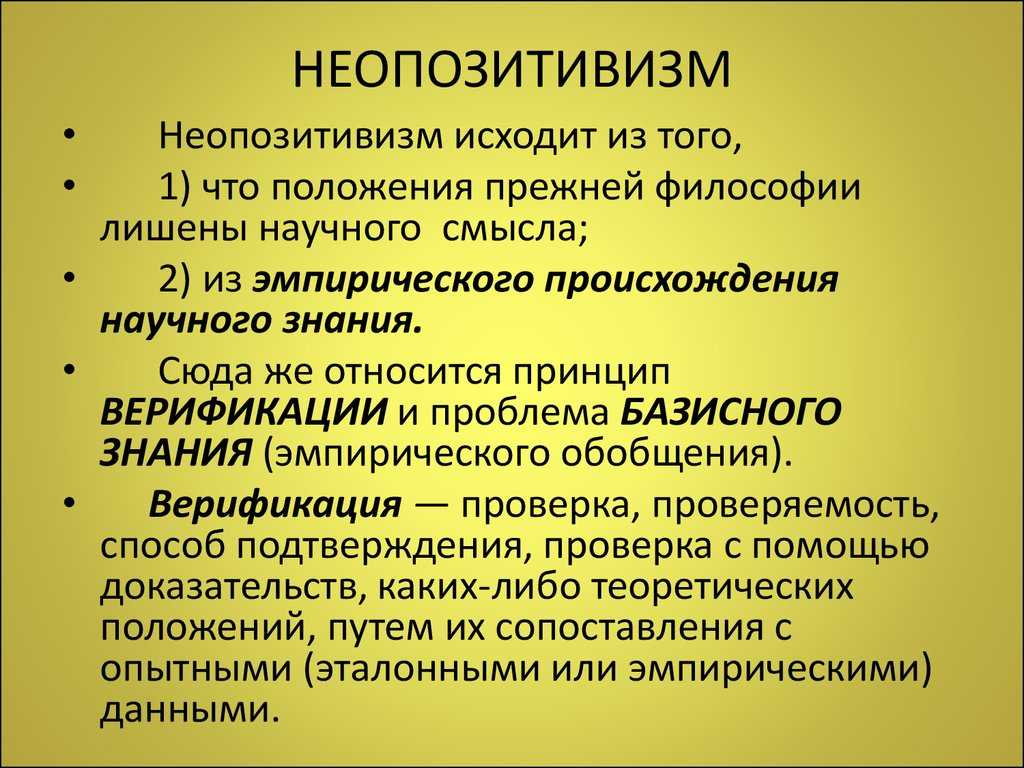

Третий этап (неопозитивизм)

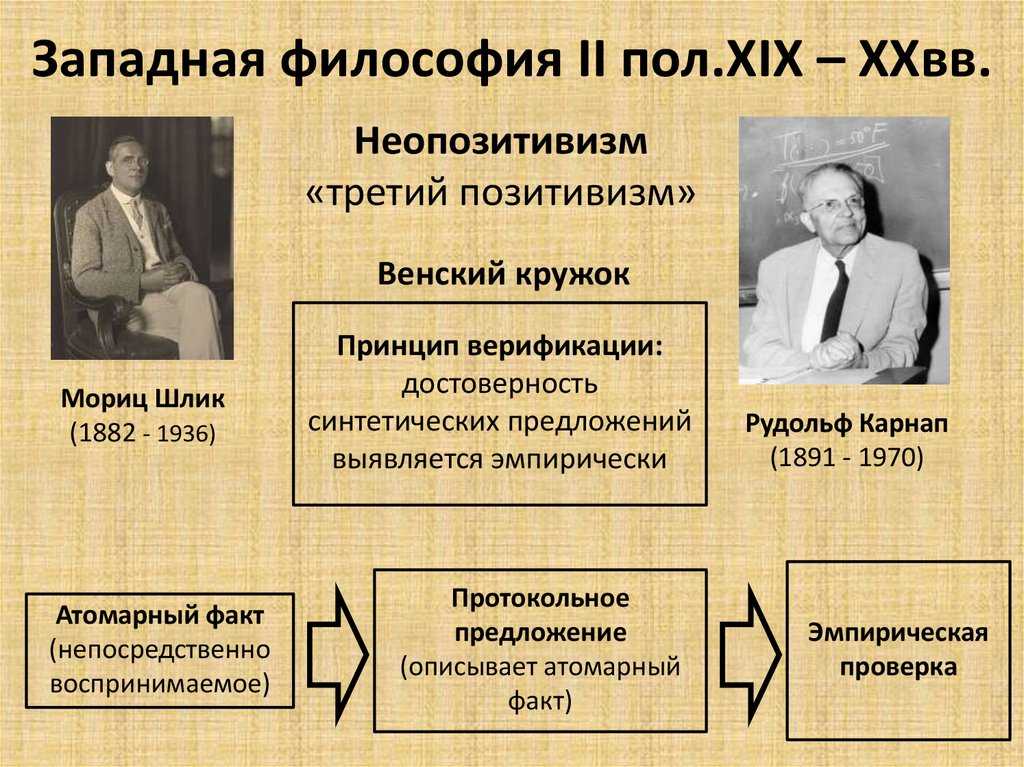

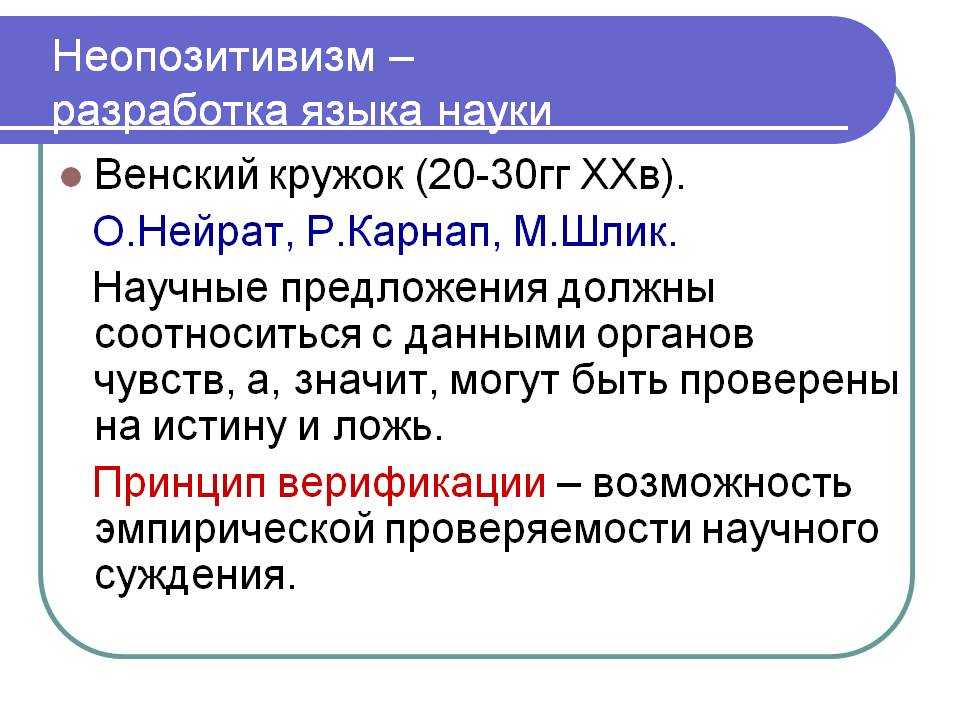

Этап логического позитивизма сложился в 20-е годы 20 века.

Логический позитивизм основывается на логике, которая берётся из математики.

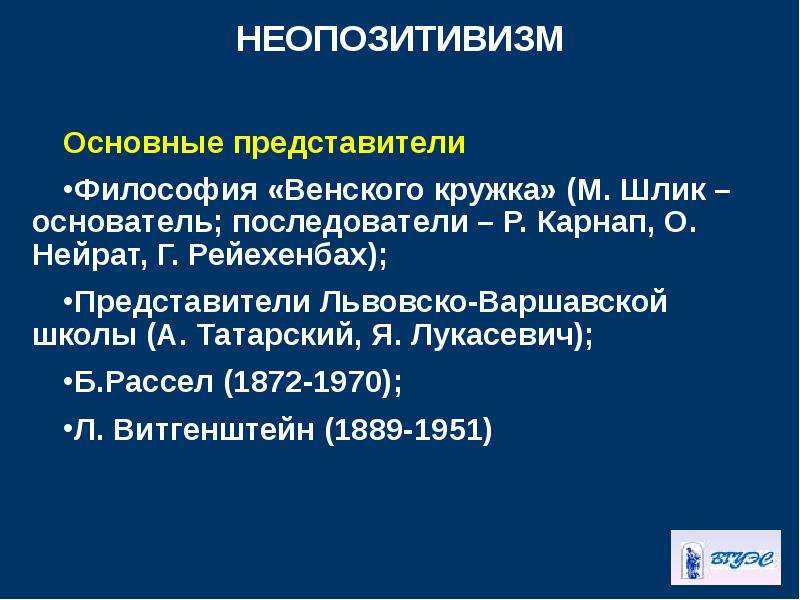

Представители неопозитивизма организовали Венский кружок во главе с немецко-австрийским философом Морицом Шликом. Это сообщество неопозитивистов, которые собирались в Вене с 20-х годов 19 века.

Среди других членов Венского кружка были: Рудольф Карнап, Курт Гёдель, Ханс Хан, Отто Нейрат и другие.

Мориц Шлик (1882–1936)

Мориц Шлик (1882–1936)

Неопозитивисты утверждали, что в каждом языке есть своя логика. Чтобы познать человека и мир в общем, нужно провести логический анализ языка.

Постпозитивизм

С 50-х годов 20 века и до настоящего времени принято говорить о постпозитивизме.

Представители постпозитивизма:

- Карл Поппер;

- Имре Лакатос;

- Пол Карл Фейерабенд;

- Томас Кун; и др.

Постпозитивисты по-прежнему опираются на науку.

Особое внимание уделяется научной методологии, т. е

каким образом осуществляется научная деятельность. Причём в широком понимании под наукой понимается любой процесс получения знаний. А выходит, что научное знание присутствует абсолютно во всех сферах жизни.

Постпозитивизм сосредоточен на разрешении существующих вопросов. Он не формулирует новые теории или концепции.

По мнению Поппера, научная теория — это та, которую можно опровергнуть, а не подтвердить. Потому как найти подтверждение можно даже ложным теориям, а опровергнуть необходимо лишь один раз.

Понятие позитивизма

Определение 1

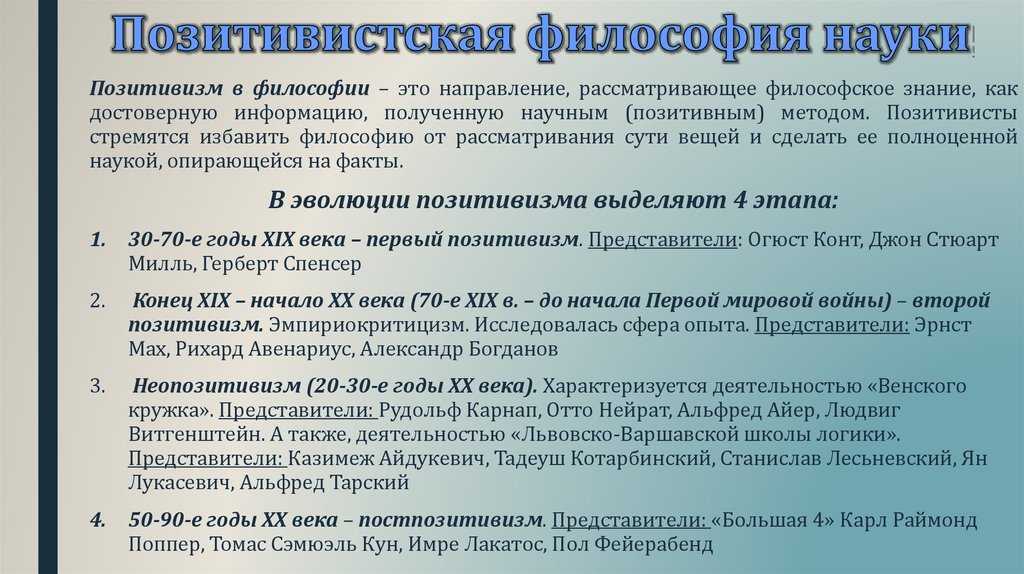

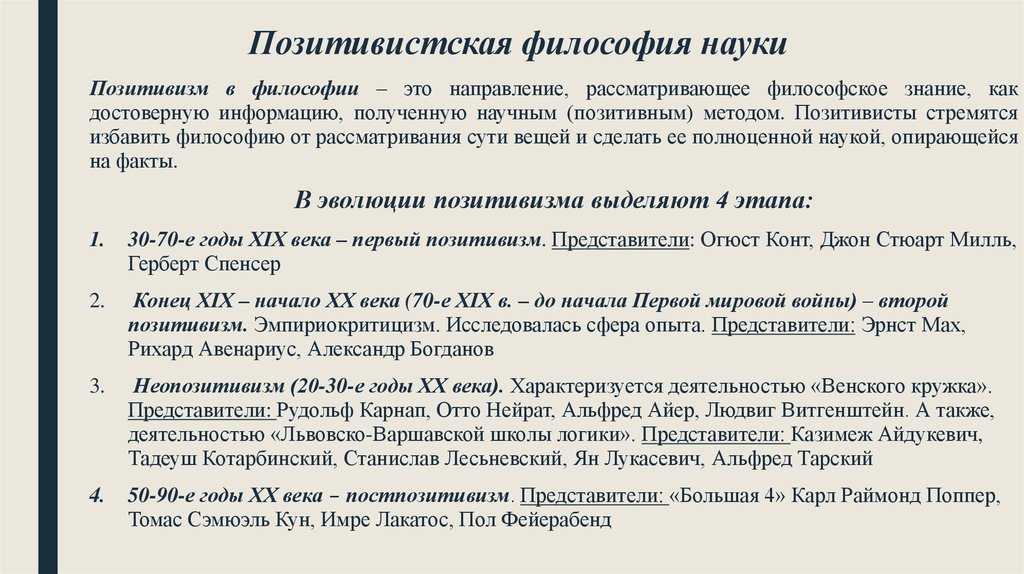

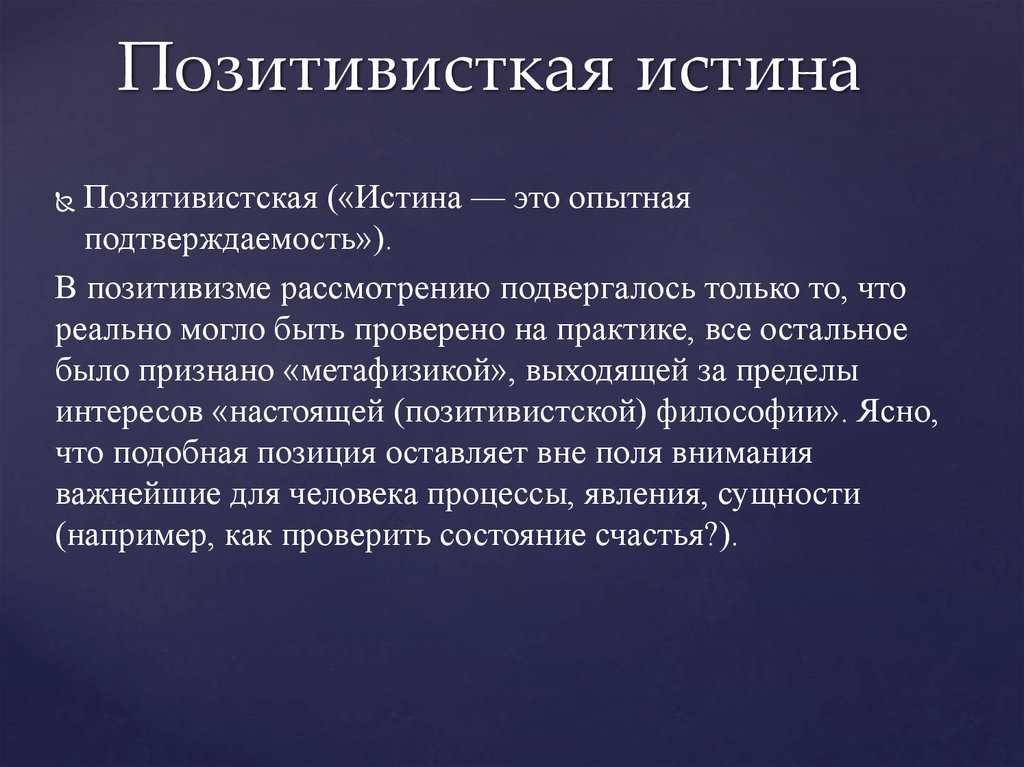

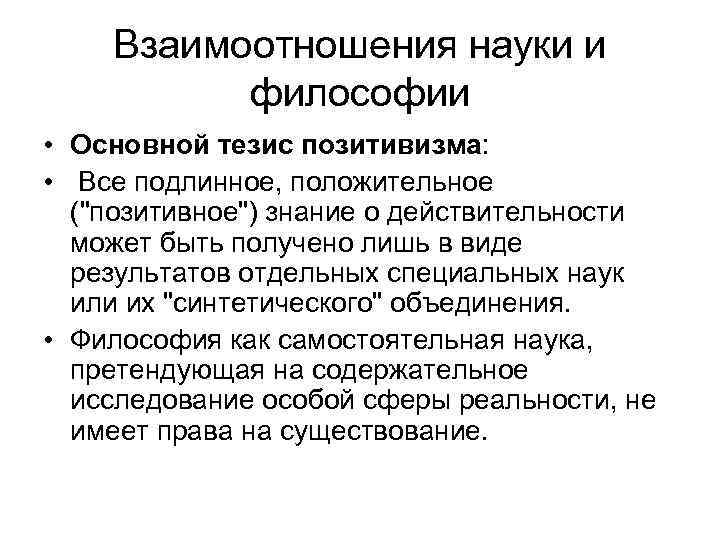

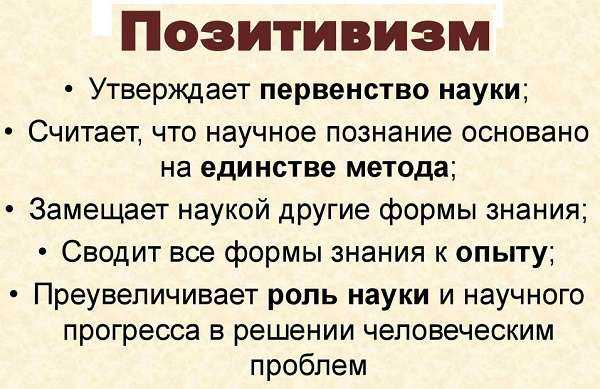

Позитивизм – это философское учение и направление в научной методологии, которое в качестве истинного и действительного источника знания признает только эмпирические исследования.

Основным тезисом позитивизма является заявление о том, что все подлинное, то есть позитивное знание – это совокупный результат специальных наук.

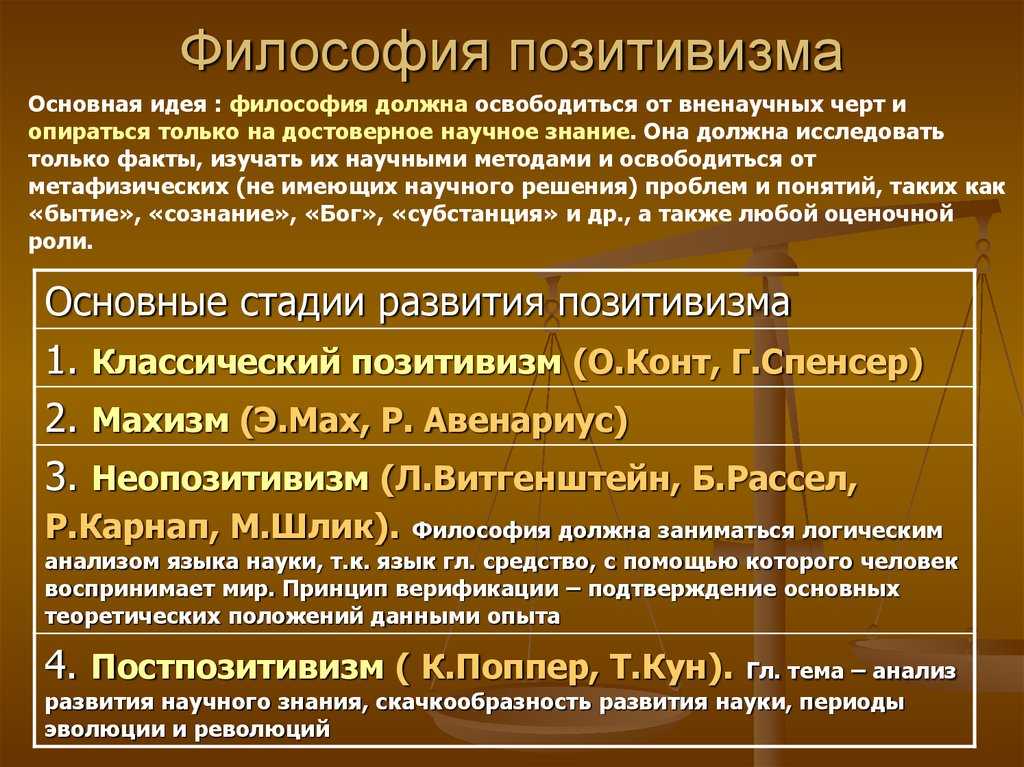

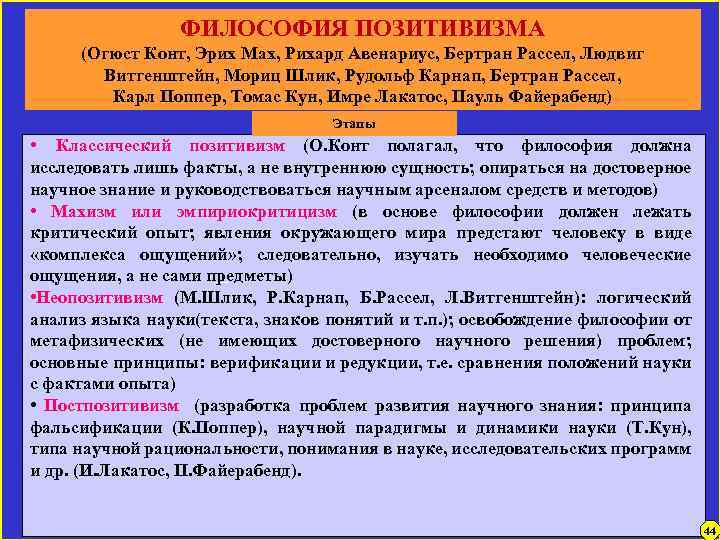

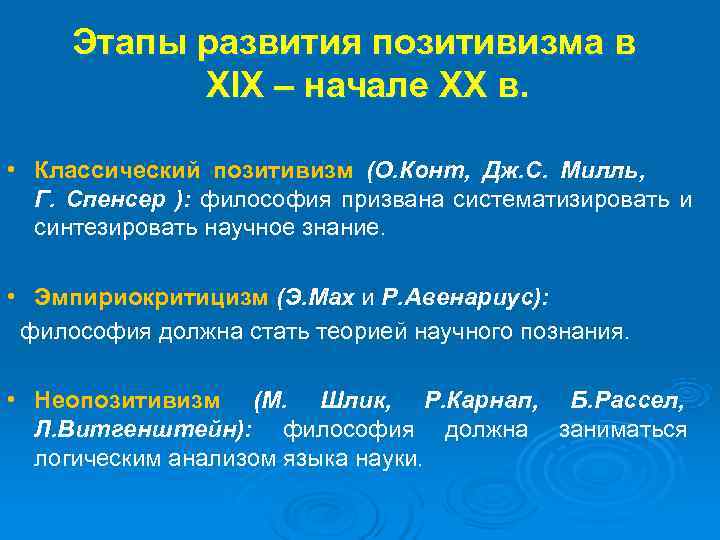

Выделяют несколько ступеней позитивизма:

- Первый, то есть классический позитивизм, основателем которого является Огюст Конт, а его основными последователями – Джон Стюарт Милль и Герберт Спенсер.

- Эмпириокритицизм, представители которого – Эрнст Мах и Рихард Авенариус.

- Неопозитивизм или логический позитивизм, основными представителями которого считают Готлоба Фреге, Бертрана Рассела, Людвига Виттгенштейна, Венский кружок, Львовско-Варшавскую школу и пр.

- Постпозитивизм, к представителям относят Карла Поппера, Томаса Куна, Имре Локатоса, Пола Фейерабенда, Майкла Полани, Стивена Тулмина.

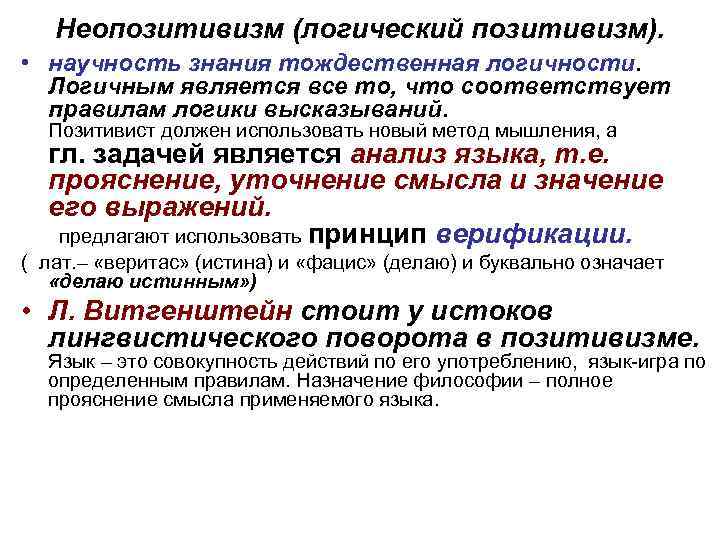

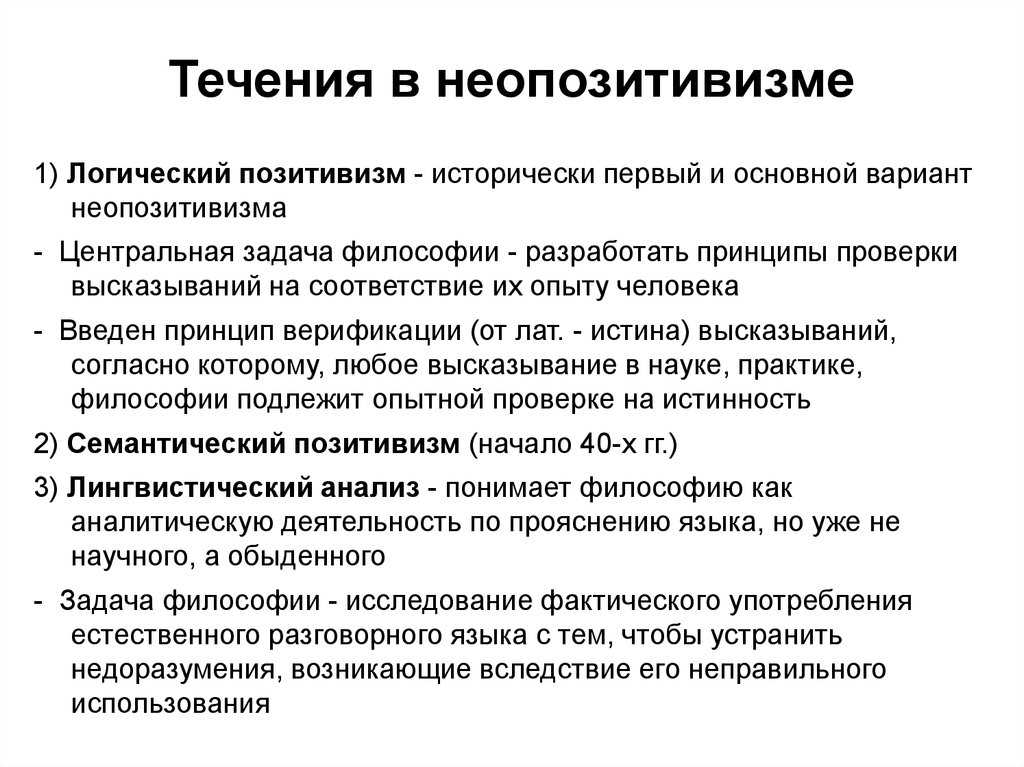

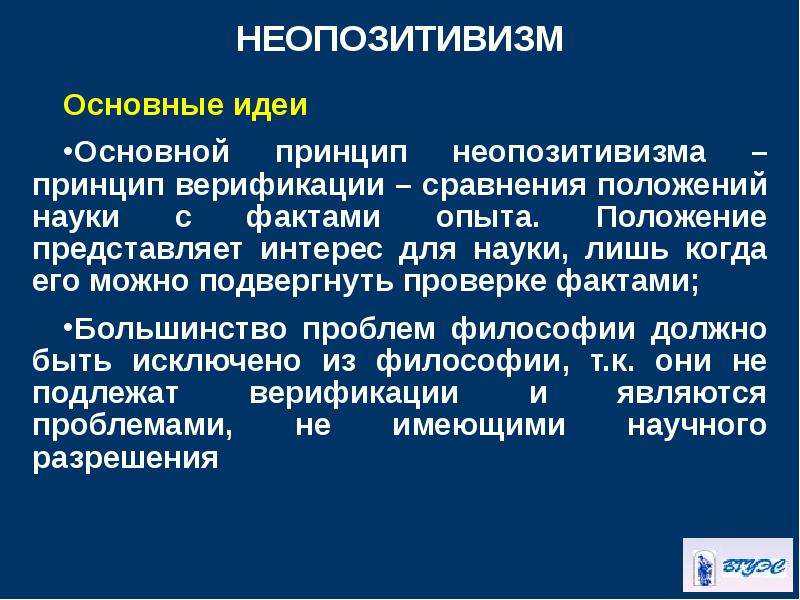

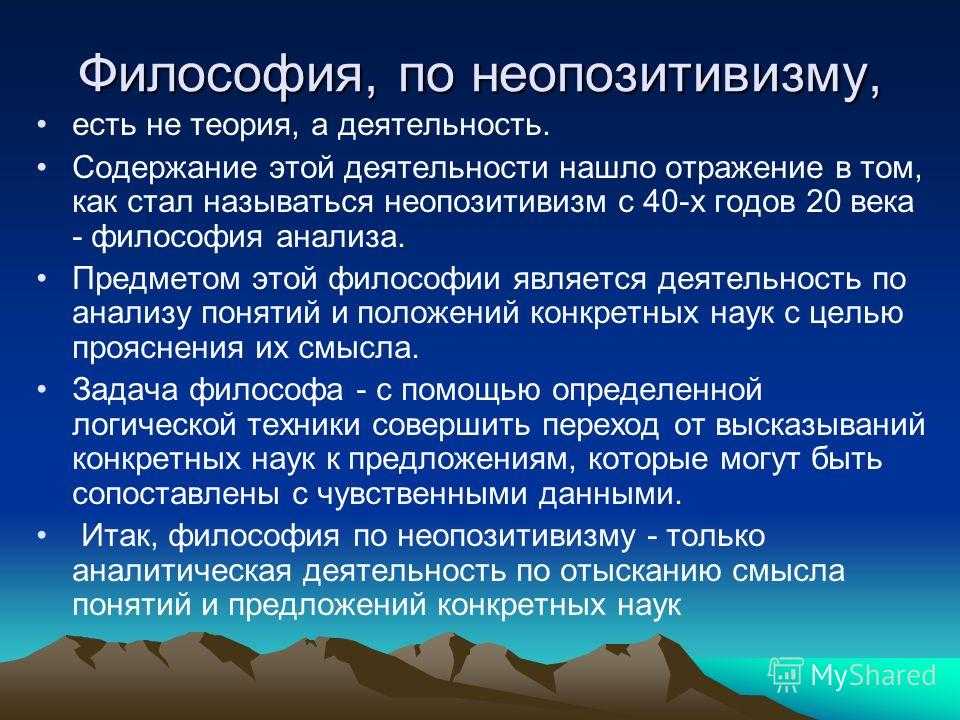

Неопозитивизм

Третьей стадией развития становится неопозитивизм. Также его называют “аналитической философией”. Он сформировался в первых десятилетиях ХХ в. В этой философии сложился ряд отдельных направлений. Одним из них стал логический позитивизм — основоположники Мориц Шлик, Рудольф Карнап, Бертран Рассел, Людвиг Витгенштейн. Они и ряд других ученых создали Венский кружок (сообщество), который издает журнал “Познание”. В нем продвигались идеи логического позитивизма. Также влиятельной была львовско-варшавская школа (К. Твардовский, А. Тарский).В основе их теории лежит проблема эмпирической (практической) осмысленности положений науки. Они говорят о том, что философия — это вид деятельности, цель которого — детальный анализ языков, а не общая теория познания или содержательная наука. Это направление в основу берет принцип верификации, который призывает искать эмпирические подтверждения понятий науки, высказанных в теории, сопоставляя их с конкретными объектами и данными. Основоположники отмечают, что утверждение науки должно подтверждаться опытом, если это не было сделано, значит — оно некорректно. Но так как не все науки могут быть подвержены подобному анализу, ряд ученых отказываются от этой идеи, и создается другое направление позитивизма.

Рис. 4. Представители позитивизма и неопозитивизма

Постпозитивизм

Это четвертая форма философского течения, которая значительно отличается от предыдущих. Ее сторонники отходят от многих положений, которые были принципиальными ранее, и создают новую теорию. Одним из постпозитивистов считается Карл Поппер, назвавший задачей философии проблему демаркации (разграничения). Он считает, что знание научное нельзя отделять от ненаучного. В основе его теории лежит принцип фальсификации, подразумевающий, что любое научное утверждение нужно опровергать. Если научные данные не получается опровергнуть, значит — их стоит относить к религии, а не к науке. Также идеи постпозитивизма развивают в своих трудах И. Лакатос, Т. Кун. Они выдвигают теории, которые не сходятся со взглядами Поппера. Например, Лакатос предлагает рассматривать прогресс науки как “научно-исследовательскую программу”, которая состоит из:

- жесткого ядра — утверждения, которые нельзя опровергнуть;

- защитного пояса — служит для охраны ядра от опровержений, но сам может меняться;

- негативной эвристики — методологические правила, которые определяют, какие пути исследования будут предпочтительнее.

Позитивизм стал ярким явлением начала ХХ века. Он получил широкое распространение и завоевал множество сторонников. В ходе развития это философское течение значительно менялось. Последователи Конта часто не придерживались его взглядов, опровергая или значительно меняя их. В наше время термин “позитивизм” часто используют для определения любого направления мысли, которое стремится четко следовать фактам, исключая религиозную или метафизическую интерпретацию. Еще больше интересной и полезной информации о позитивизме вы найдете в предложенном ниже видео.

И что дальше?

Позитивизм как философия заслуживает статуса междисциплинарного явления. Изменяясь сам, он вносил огромные методологические изменения во множество дисциплин, научных школ и направлений.

Методология позитивизма оказала непосредственное влияние на формирование социологии как науки. Также благодаря этому научному мышлению трансформировалась в 1870-х годах экономика. Самая популярная тогда концепция классической школы Адама Смита, политическая экономия, превратилась в экономику, дисциплину без политических и субъективных оценок.

Как способ мышления позитивизм долго не мог прижиться и поэтому несколько раз основательно трансформировался (первый позитивизм, второй позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм). Но тяжело было бы представить современный мир без вклада, который сделал позитивизм и все его течения на развитие точных наук. С другой стороны, историки также пытались использовать позитивизм в своем методологическом арсенале, но, как показало время, гуманитарные науки не могли ограничится правилами позитивизма.

С каждым новым позитивизмом в академической среде происходили большие дискуссии и изменения, создавались методологические основы, которые стали базой для социологии, антропологии, аналитической философии, лингвистики и особенно – формальной логики. Влияние этого направления переоценить невозможно, и ему безусловно следует отдать должное.

Неопозитивизм и роль языка в науке

Истину точного познания последователи неопозитивизма пытались найти в сооружении научного инструментария через осмысление языка и его роли в передаче знаний. В начале 20 века методы символической логики успешно стали использоваться в философии и создали этим третью волну позитивизма – неопозитивизм.

Главным фокусом теперь стал язык как средство для получения знаний. Качество научного высказывания неопозитивисты определяли через успешный процесс верификации при помощи атомарных фактов. По их мнению, эти атомарные факты непосредственно воспринимаются человеком.

Именно через изобретение точного (формального) языка неопозитивисты хотели избавиться от главного врага своего учения – метафизики. И, в отличии от позитивистов, неопозитивисты стали пренебрегать систематизацией знаний (количественным аспектом) и сфокусировались на изучении языковых форм суждений и категорий (качественном аспекте познания).

Чтобы объяснить, является ли верификация языка истинной или ложной, было выдвинуто понятие демаркации границ научного знания – определение рамок научного и ненаучного мышления. Неопозитивисты предположили, что только в рамках научного мышления возможно создание идеального языка, который станет главным инструментом для получения точных знаний.

Развитие неопозитивизма длилось больше полувека. И исследование логического аппарата имело главную цель – прояснение мыслей, устранение семантических и синтаксических неясностей и бессмыслицы в речи. Чтобы проверить научность предложений, неопозитивисты в рамках демаркации научного знания предлагали использовать разные методы: принцип верификации, семиотический анализ, а позднее – филологическую критику языка.

На основании неопозитивизма и его интереса к языку возникло и развилось множество научных течений

Большая часть новых направлений изучала важность языка в понимании реальности, ее интерпретации. Так, самым ярким среди них стал лингвистический поворот Ричарда Рорти, который дал в последствии развитие для множества научных подходов к работе с текстами

Но несмотря на огромные плоды, к 1950-м годам неопозитивизм не справился с главными задачами, над которыми работал: исключение метафизики не только не решилось, а даже возродилось с новыми силами по окончанию Второй мировой войны. Метафизические вопросы типа «Почему человек это совершил?» стали вновь центральными в философском дискурсе постпозитивизма и его понимании научного мышления.

Контекст

Всегда проще понять возникновение какого-либо феномена, если посмотреть на социокультурные события, которые происходили в тот же период времени. Появлению позитивизма способствовало несколько факторов, но самыми главными были именно два:

- изменение общественного строя как результат развития капитализма и промышленной революции;

- развитие точных и естественных дисциплин.

Уже в 17 веке в познании мира стойко утвердились подходы рационализма: Коперник, Галилей, Ньютон и Лейбниц дают свое видение развития точных наук. В этот период возникает создание научного мировоззрения, которое отличается от религиозного и философского.

Формирование науки с ее строгими правилами положительно влияет на механизацию самых важных отраслей производства. В результате этого изменился социальный строй общества, произошли процессы урбанизации и бюрократизации. Традиционная система общества в Европе начинает заметно меняться – возникают новые политические строи государств, изменяются экономические отношения, а культура становится не только религиозной, но и светской.

В это же время активно происходят исследования природы и космоса, их систем и форм существования. Они закладывают основания биологии, химии и физики как самостоятельных дисциплин. Кульминацией стало понимание того, что ни одно из научных направлений не изучало в таком же рациональном подходе существование системы человеческого общества, его форм и элементов.

Что в это время делала философия? В период, когда в мире активно происходили социальные, культурные и экономические трансформации, философия занималась идеалистическими вопросами существования и бытия, изучением абсолютной природы и человеческого разума. Это была классическая философия И. Канта, Й. Гегеля, Г. Лейбница. Они создавали «науку наук». Все технологические трансформации проходили мимо их внимания.

Плюсы и минусы позитивизма

К плюсам позитивистского направления можно отметить то, что оно:

- относительно самостоятельное и независимое явление,

- предусматривает ориентиры философии на реальную науку,

- различает классическую философию и конкретные научные факты,

- ориентировано на реальную науку как критерий истины в философских суждениях,

- подчеркивает различия между философской методологией и научным познанием действительности.

К минусам его можно отнести то, что позитивизм:

- Не договаривает тот факт, что классический вид философии, будучи важным показателем развития культуры, не имеет пользы для общества из-за исчерпавших себя когнитивных элементов.

- Неверно истолкована сущность направления. Основоположники стремятся сделать все эмпирическим видом знаний, в то время как качественные особенности теории в научном знании недооценены, если сравнивать его с первым. При это неправильно интерпретируют природу знаний.

Кроме того, наука рассматривается как абсолютно самодостаточная культурная система, которая развивается лишь по интернализму, наблюдается редукция научной философии.

В целом, позитивизм философское течение, возникшее в середине девятнадцатого столетия и продолжавшееся развиваться до настоящего времени, в котором позитивное научное знание исследуется как философское.

Всесторонняя критика позитивизма

К концу 19 века в научной среде стало понятно: основополагающие принципы учения Огюста Конта нужно пересмотреть. Поэтому с одной стороны возникло новое поколение позитивистов, так называемый махизм или эмпириокритицизм, а с другой – антипозитивистские идеи разных философов и историков.

Как так получилось, что в один момент возникает обновленный позитивизм и зарождается антипозитивизм? Все зависит от потребностей и главных целей каждого мировоззрения. Неопозитивизм – это продукт ума физиков, математиков, ученых из сферы точных наук. Они придерживались четкого понимания точной методологии эмпиризма и пытались сделать ее только лучше.

С другой стороны, антипозитивизм – это результат переосмысления и неудачных попыток создать методологию гуманитарных наук по принципу точных. Историки и философы, в основном воодушевленные немецким неокантианством, утверждали, что объективное знание о прошлом возможно. Но его не удастся получить по примеру точных наук, потому что история – это не эмпирическая наука, а наука о духе.

Наверное, единственной удачной попыткой создать позитивистскую историю, была концепция Леопольда фон Ранке. Согласно его мнения, историю можно писать, так как «она была на самом деле» (wie es eigentlich gewesen). Но новое поколение бунтарей, во главе которого был Вильгельм Дильтей (1833-1911), считало, что Ранке намеренно пренебрегал внутренним «я», возможностями мышления, и поэтому его анализ прошлого очень ограничен и недостоверен.

Таким образом, основываясь на идее, что история и общество – больше чем только факты, на переломе 19 и 20 столетий возникает множество разных модерных течений в гуманитарных науках, основанных на спекулятивных методах осмысления и интерпретации фактов и их места в познании.

В истории философии нет четкого обозначения антипозитивистских течений. Единственным объединяющим элементом, проблемным полем, которое было общим для всех, была критика категорической роли эмпиризма в познании мира. Здесь главными направлениями можно назвать:

- неорационализм;

- структурализм;

- понимающую социологию.

Возникновению всех новых направлений способствовал и дух времени – начало нового тысячелетия. Интеллектуальные кружки молодого поколения по всей Европе находились в ожидании прихода нового столетия. При всех возможностях социальной мобильности и технологических достижений 19 века молодежь начала переосмысливать философское наследие своих отцов.

Чего они искали? Прежде всего, самовыражения, которое нельзя было найти в рамках строгой эмпирической парадигмы позитивизма. Их бунт возник под влиянием философии Ницше и Бергсона, и главная их цель была не в достижении идеала, а в самовыражении.

Таким образом в истории философии возникло понятие «fin de siècle», которое стало решающим в формировании модерного мышления.

Для более четкого понимания того, против чего взбунтовалось молодое поколение, воспитанное на благах индустриального общества, мы рассмотрим три фундаментальные концепции философского познания, которые по-своему критиковали позитивизм.

Черты позитивистской философии

В отличие от другого направления в западной философии указанного столетия, в позитивизме:

- отсутствует органическое единство, которое выражается в появлении с развитием школ с понятийным аппаратом и методами мышления,

- присутствует претензия на явление надпартийности и снятия противоположности идеализма с марксизмом,

- человеческие проблемы становятся центральной проблемой философского явления,

- наблюдается связь течений со школами религий,

- наблюдается борьба с идейностью, которая несет угрозу капиталистическому явлению,

- господствует антидиалектический образ мыслей, который выражается во враждебному отношению к диалектике и попытках объявить ее противоположной науке,

- наблюдается тип мыслей в виде эклектицизма,

- наблюдается противоречивое отношение к научному знанию, которое выражено в сциентизме и антисциентизме,

- распространяется иррационалистическое мышление, которое выражено в ограничении возможностей получения знания для процветания мистики,

- наблюдается утрата оптимизма.

В этом проявляются главные характерные черты позитивистской философии.