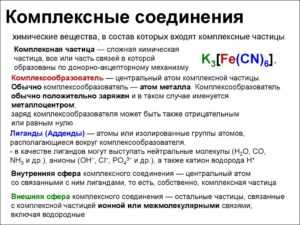

Свойства комплексных соединений

Различают термодинамич. стабильность К. с. – меру возможности образования К. с. или его превращения в др. соединение в равновесных условиях, и кинетическую, описывающую скорость реакций комплексов, ведущих к достижению равновесия. Термодинамич. стабильность К. с. характеризуется терминами «устойчивый», «неустойчивый», кинетическая – «лабильный» и «инертный». Если при комнатной темп-ре реакция комплекса протекает за время смешения реагентов (ок. 1 мин), К. с. относят к лабильным; если реакция протекает с измеримой скоростью и половина времени жизни комплекса более 2 мин, такие К. с. относят к инертным. Напр., константа скорости изотопного обмена молекул воды во внутр. координационной сфере для инертного комплекса $\ce{^{2^{+}}}$ равна $3,3· 10^4 с^{–1}$, для лабильного $\ce{^{3^{+}} – 5·10^{–7} c^{–1}}$.

Устойчивость К. с. определяется природой центр. атома и лиганда, а также стерическими факторами. В соответствии с принципом жёстких и мягких кислот и оснований, все центр. атомы условно разделяют на жёсткие и мягкие кислоты Льюиса. Жёсткие кислоты Льюиса имеют малый атомный или ионный радиус, высокую положительную степень окисления, предпочтительно взаимодействуют с неполяризующимися жёсткими основаниями, такими как $\ce{F^{–}, OH^{–}, NR2^{–}}$ ($\ce{R}$ – органич. радикал). К жёстким кислотам Льюиса относятся ионы элементов в высших степенях окисления с электронной конфигурацией $d^0$ или $d^{10}$. Мягкие кислоты Льюиса имеют большой атомный или ионный радиус и низкую степень окисления, более эффективно взаимодействуют с легко поляризующимися мягкими лигандами, такими как $\ce{SR2, PR3, I^{–}}$, олефины. Мягкие кислоты Льюиса имеют электроны на $d$-орбиталях, способные к образованию $\pi$-связей в результате перекрывания с вакантными $d$-орбиталями мягких лигандов. Эти же центр. ионы образуют К. с. с олефинами (типа соли Цейзе). Поскольку реакции комплексообразования подразумевают взаимодействие кислот и оснований Льюиса, с увеличением оснóвных свойств лигандов устойчивость комплексов повышается. Лиганды с большей основностью при введении в раствор полностью замещают во внутр. сфере лиганды с меньшей основностью.

Количественной характеристикой устойчивости К. с. служит его константа устойчивости $K=\ce{/(^{n}}) }$, где $\ce {, , }$ – равновесные концентрации комплекса, комплексообразователя и лиганда соответственно. Для эксперим. определения константы устойчивости применяют физико-химич. методы, позволяющие рассчитать равновесные концентрации ($рН$-метрическое титрование, кондуктометрию, спектрофотометрию, ЯМР-спектроскопию, полярографию, вольтамперометрию и др.).

Свободная энергия Гиббса реакции образования комплекса $ΔG^0$ связана с $K$, энтальпийным вкладом ($ΔH^0$) и энтропийным вкладом ($ΔS$) соотношением: $–RT\text{ln}K=ΔG^0=ΔH^0-TΔS^0$, где $T$ – абсолютная темп-ра, $R $ – газовая постоянная. В реакциях комплексообразования энтальпийный вклад обусловлен разностью в суммарной энергии связей исходных частиц и образующегося К. с.; обычно величины $ΔH$ невелики. Энтропийный вклад связан с изменением числа частиц в реакции. Потеря подвижности иона металла и лигандов при соединении их в К. с. обычно компенсируется за счёт высвобождения большого количества молекул растворителя (воды) из сольватных (гидратных) оболочек центр. атома и лигандов. Об устойчивости хелатных К. с. см. в ст. Хелаты.

К. с. участвуют в реакциях присоединения, замещения или элиминирования лиганда, реакциях изомеризации координационного полиэдра, реакциях связанного лиганда (напр., диссоциация, изомеризация лиганда) и реакциях электронного переноса.

Номенклатура комплексных соединений

Для составления названия комплексной частицы (катиона, аниона, молекулы) указывают в следующем порядке: число лигандов, названия лигандов, центральный атом.

Номенклатура лигандов

Для указания числа лигандов используют греческие числовые приставки: ди-, три-, тетра-, пента-, гекса- и т.д. При наличии одного лиганда, приставка обычно опускается. Если в названии лиганда имеется числовая приставка, например этилендиамин, триметиламин и др.

, то перед названиями таких лигандов используют умножающие приставки бис- вместо ди-, трис- вместо три-, тетракис- вместо тетра- и т.д.

К названиям анионных лигандов добавляется гласная -о-: S2O32- — тиосульфато-, SO32- сульфито-, C2O42- оксалато-. Аналогично для анионов органических кислот: салицилато-, цитрато-, тартрато- и т.д.

Суффикс -ид в названиях анионов заменяется на гласную -о-: F- — фторо-, Cl- — хлоро-, CN- — циано-, ОН- — гидроксо-. Для гидросульфид-иона HS- применяется название меркапто-, для сульфид-иона S2- — тио-. Некоторые ионы, такие, как тиоцианат SCN-, нитрит NO2- и др.

, имеют по два разных донорных атома, их названия как лигандов зависят от способа координации и будут приведены ниже. Для нейтральных лигандов используются модифицированные названия: пиридин, метиламин, мочевина и др. Исключения составляют: вода — аква- и аммиак — аммин.

Группы CO и NO, если они связаны непосредственно с атомом металла, называются соответственно карбонил- и нитрозил-. В том случае если во внутренней координационной сфере находятся несколько лигандов, их перечисляют в алфавитном порядке, но сначала анионные, а затем — нейтральные.

Таблица наименований нейтральных и анионных лигандов

| Лиганд | Название |

| H- | гидридо |

| F- | фторо |

| Cl- | хлоро |

| Br- | бромо |

| I- | иодо |

| ClO- | гипохлорито |

| ClO2- | хлорито |

| ClO3- | хлорато |

| O2- | оксо |

| O22- | пероксо |

| O2- | надпероксо |

| OH- | гидроксо |

| HO2- | гидропероксо |

| H2O | аква |

| S2- | тио (или сульфидо) |

| HS- | тиоло (меркапто) |

| S22- | дисульфидо |

| SO32- | сульфито |

| HSO3- | гидросульфито |

| S2O32- | тиосульфато |

| SO42- | сульфато |

| Se2- | селено |

| SeO32- | селенито |

| SeO42- | селенато |

| Te2- | теллуро |

| N3- | нитридо |

| N3- | азидо |

| NH2- | имидо |

| NH2- | амидо |

| NH3 | аммин |

| NHOH- | гидроксиламидо |

| N2H3- | гидразидо |

| NO | нитрозил |

| NO2- | нитро |

| ONO- (NO2-) | нитрито |

| NO3- | нитрато |

| N2O22- | гипонитрито |

| P3- | фосфидо |

| PH2O2- (H2PO2-) | гипофосфито |

| PHO32- (HPO32-) | фосфито |

| PO43- | фосфато |

| AsO43- | арсенато |

| CO | карбонил |

| CH3O- | метоксо |

| C2H5O- | этоксо |

| CH3S- | метантиолато |

| C2H5S- | этантиолато |

| CN- | циано |

| OCN- | цианато |

| SCN- | тиоцианато |

| SeCN- | селеноцианато |

| TeCN- | теллуроцианато |

| CO32- | карбонато |

| HCO3- | гидрокарбонато |

| C2O42- | оксалато |

| C5H5- | циклопентадиенил |

Номенклатура комплексообразователей

Центральный атом в катионных и молекулярных комплексах называется так, как называется данный элемент в периодической системе и не имеет отличительного суффикса. Название центрального атома в анионных комплексах производят от латинского корня с добавлением суффикса — ат.

| Fe | феррат |

| Cu | купрат |

| Ag | аргентат |

| Au | аурат |

| Ni | никелат (николлат) |

| Sn | станнат |

| Mn | манганат |

| Hg | меркурат (гидраргират) |

После названия комплексообразователя в круглых скобках римской цифрой указывают степень его окисления. Для элементов с постоянной степенью окисления в соединениях (магний, цинк, алюминий и др.) этого не требуется.

Примеры

Используем приведенные номенклатурные правила, чтобы назвать комплексные соединения:

| K | тетрагидроксоалюминат калия |

| (OH)2 | гидроксид тетраамминцинка |

| дихлородиамминплатина | |

| пентакарбонилжелезо | |

| гексафторостибата(V) диоксохлора(V) | |

| гексафторостибат(V) гидроксония |

— платина имеет переменную степень окисления, однако в данном случае она однозначно определяется как +2 из электронейтральности комплекса.Список использованной литературы

- Попков В. А., Пузаков С. А. Общая химия: учебник. — М.: ГЭОТАР-Медия, 2010. — 976 с.: ISBN 978-5-9704-1570-2.

- Волков, А.И., Жарский, И.М. Большой химический справочник / А.И. Волков, И.М. Жарский. — Мн.: Современная школа, 2005. — 608 с ISBN 985-6751-04-7.