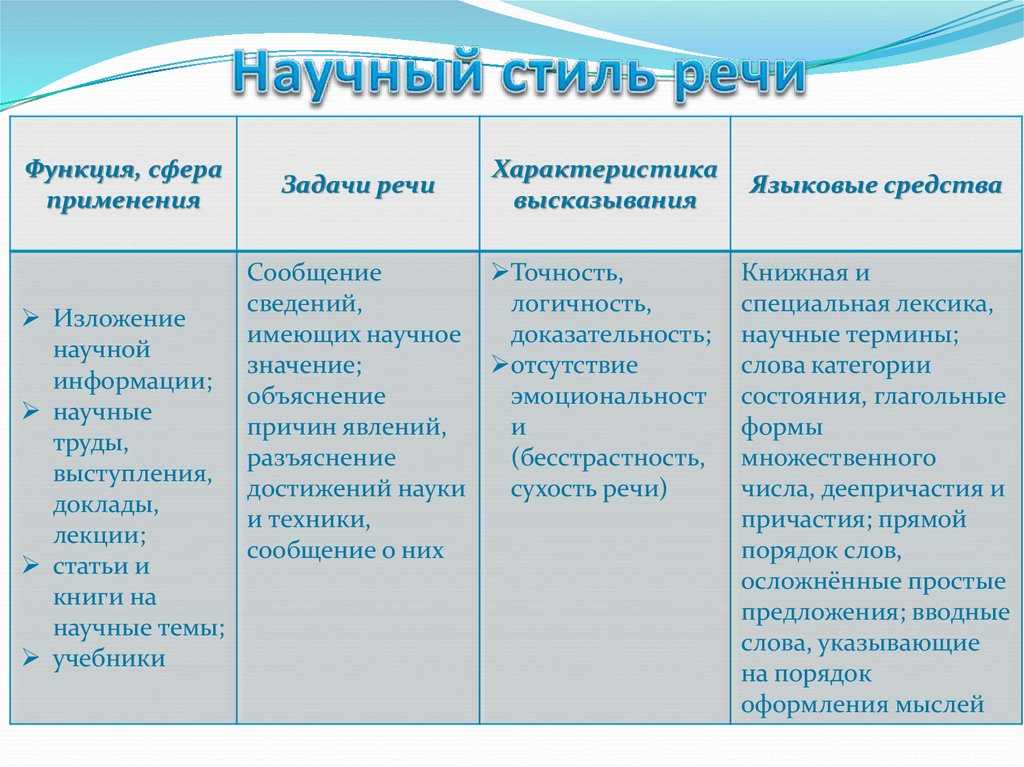

Языковые средства научного стиля речи

Для соответствия научных текстов высокими требованиями к точности и информативности, в таких работах используется особые языковые средства, а именно:

- Специализированные слова, в том числе и термины, соответствующие тематике. Но при этом работа не должна быть перенасыщена ими – терминологии отводится 15-20% от всего объема текста.

- Стандартные словосочетания, традиционно использующиеся в работах этого типа («актуальная тема», «данный материал»).

- Формулировки, указывающие на последовательность мыслей автора («сначала», «потом»).

- Слова для связи предыдущей и последующей части («как сказано выше», «как упоминалось ранее»).

- Речевые формы, указывающие на причинно-следственные связи («поэтому», «в связи с тем»).

- Фразы для перехода к новой части повествования («а теперь перейдем», «рассмотрим»).

- Обозначения, отождествляющие понятия/предметы/обстоятельства («такой же», «здесь же»).

- Существительные единственного числа в значении множественного, обозначающие группу предметов/явлений/событий с указанием их характерных черт.

- Вещественные и отвлеченные имена существительные в форме множественного числа.

- Глаголы несовершенного вида в 3 лице и настоящем времени.

Следует отметить несколько ключевых особенностей использования языковых средств в научных текстах:

- преобладают абстрактные имена существительные;

- отсутствуют глаголы 1 и 2 лица единственного числа;

- существительные вкупе с прилагательными, уточняющими или дополнительно раскрывающими их значение, встречаются чаще, чем глаголы. Это объясняется тем, что названия понятий в таких текстах преобладают над описаниями действий;

- глаголы в текстах научной стилистики чаще не обозначают действие как таковое, а несут связующую нагрузку («быть», «являться»);

- глагольные формы характеризуются ослабленным временным значением. Так, вместо «производят опыты» в научных текстах употребляется словосочетание «производятся опыты» или «опыты производятся»;

- чаще используются глаголы в настоящем, нежели в прошедшем времени. Как правило, количество первых втрое превышает долю вторых. Обычно глаголы прошедшего времени встречаются при описании процесса сбора информации, научных исследований и опытов, которые необходимы для составления доказательной базы («было проведено 10 опытов, в процессе которых мы выяснили»);

- около 80% глаголов, встречающихся в научных трудах, приведены в форме несовершенного вида и несут отвлеченно-обобщающую нагрузку;

- практически не применяются местоимения 2 лица как единственного, так и множественного числа, т. е. отсутствует обращение к читателю;

- местоимение «мы» употребляется не только в качестве так называемого авторского, но и в ином значении различной степени обобщенности («мы вместе», «мы в совокупности», «мы с аудиторией» и т. д.).

А также в научных текстах нет элементов разговорной лексики, а стиль изложения сухой и отстраненный.

Становление и функционирование языковых стилей

В научной литературе представлено несколько определений понятия «стиль». При соотнесении этих дефиниций выделяются общие черты, присущие стилю.

Определение 1

Стиль – это крупные речевые разновидности литературной формы языка, который действуют в определённой сфере общественной практики и включают характерные для данной речевой ситуации законы построения текстов и форму реализации в них языковых средств.

На формирование и развитие стилей одновременно действует ряд внеязыковых условий:

- Сфера общественной жизни, для нужд которой используется стиль (наука, право, политика, искусство или бытовое взаимодействие).

- Форма реализации речи, то есть устный или письменный вариант общения.

- Разновидность субъектной организации речевого высказывания (монологическая или диалогическая).

- Пути коммуникации (общественная или личная).

- Жанровая специфика, определяемая содержанием коммуникации.

- Коммуникативная задача адресанта, которая соответствует функции языка, ведущей для данного стиля.

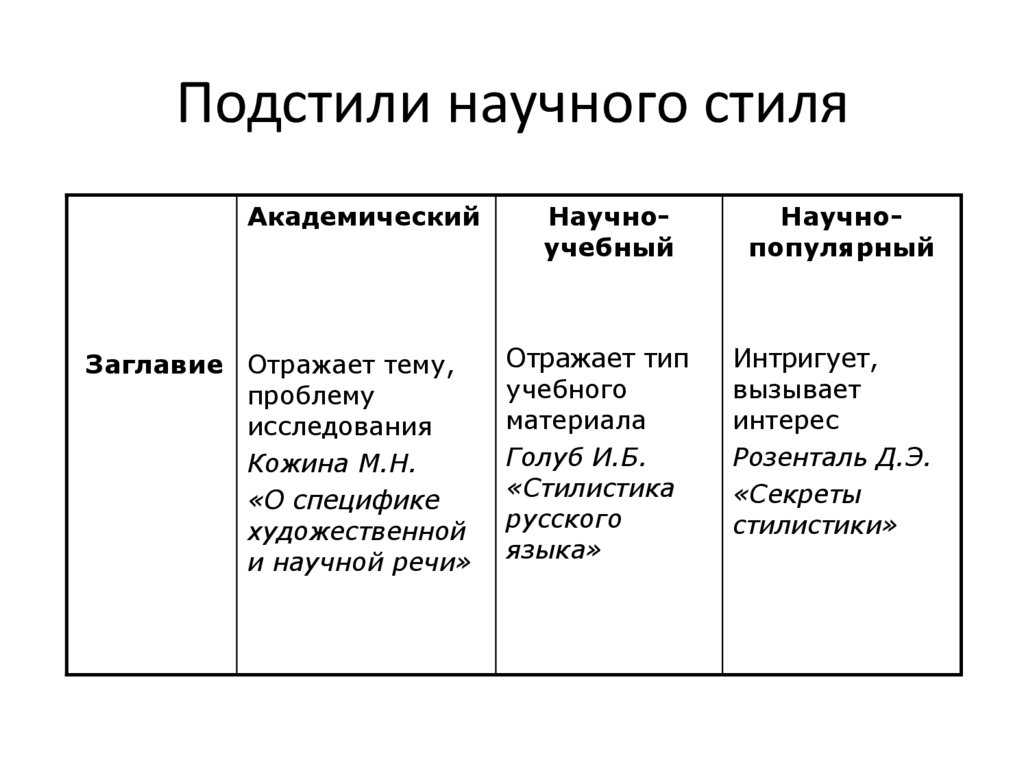

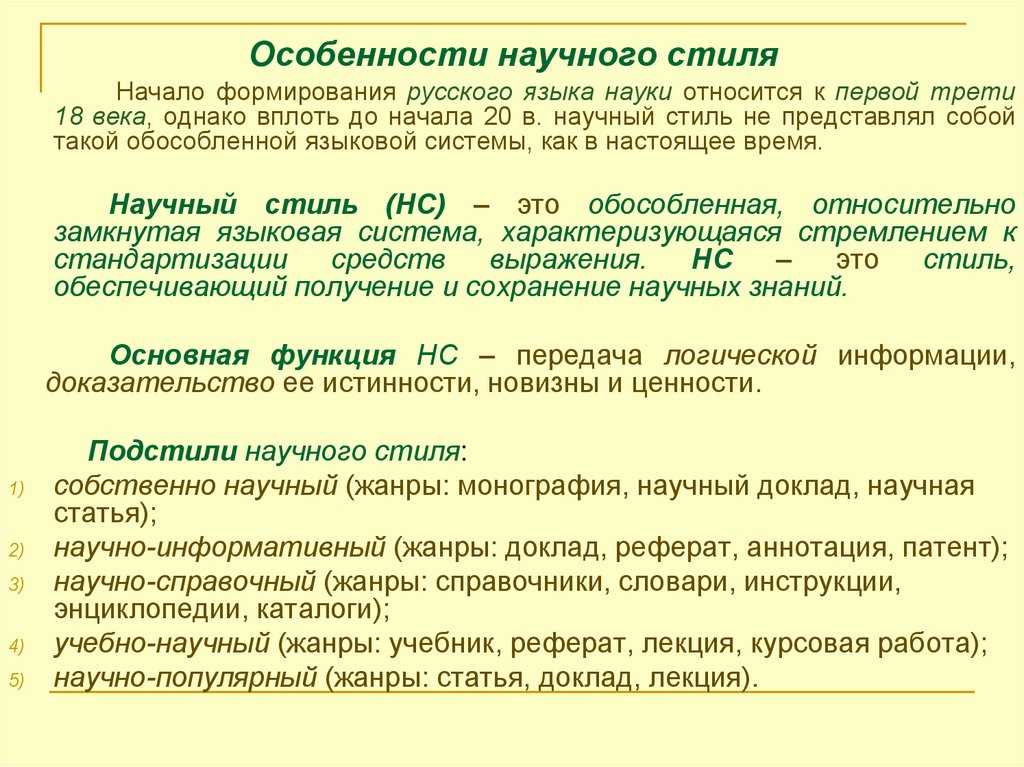

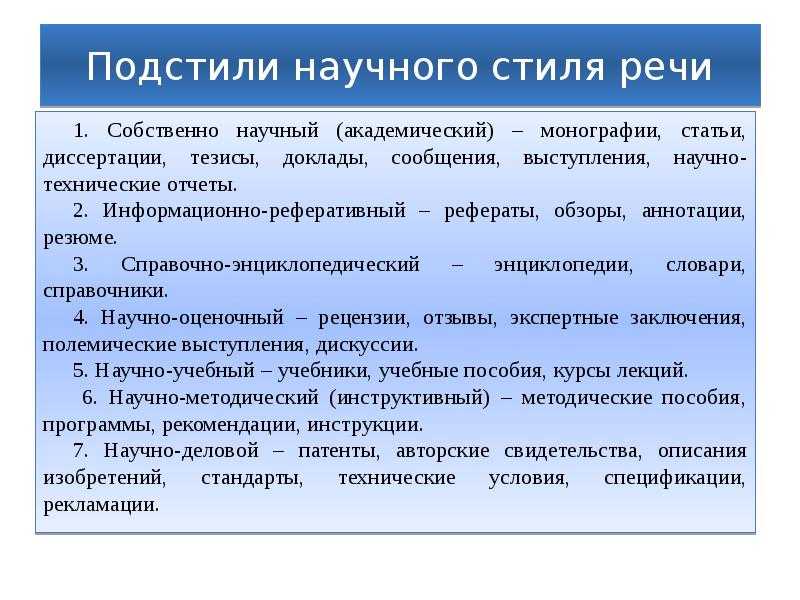

Подстили и жанры научного стиля

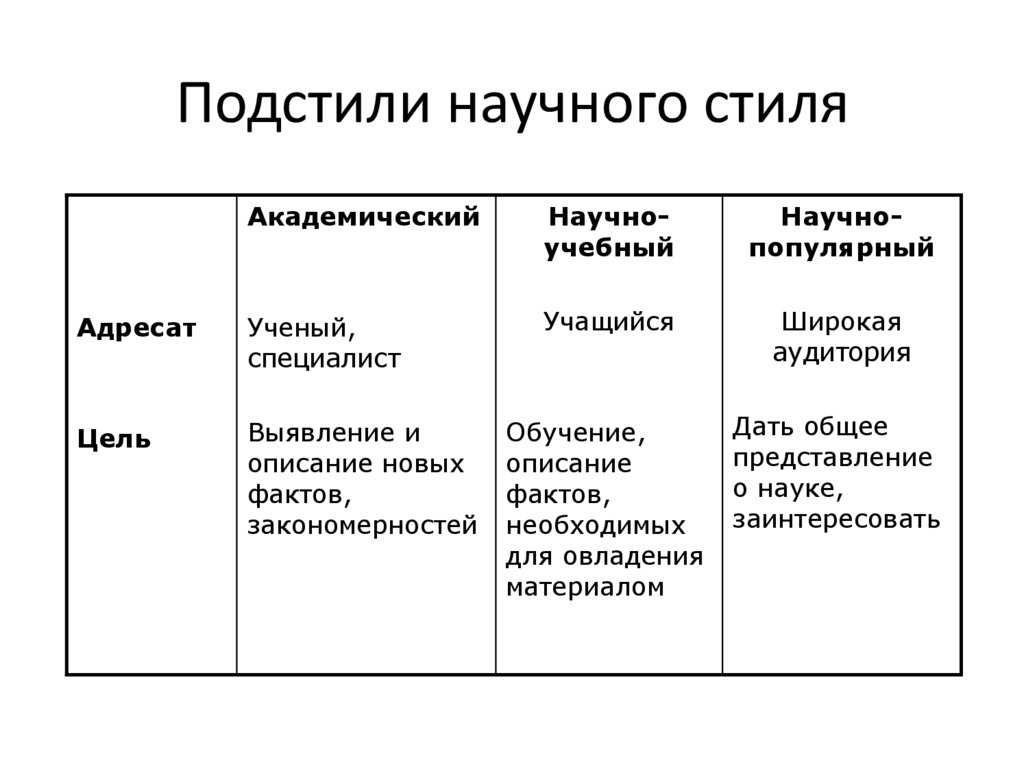

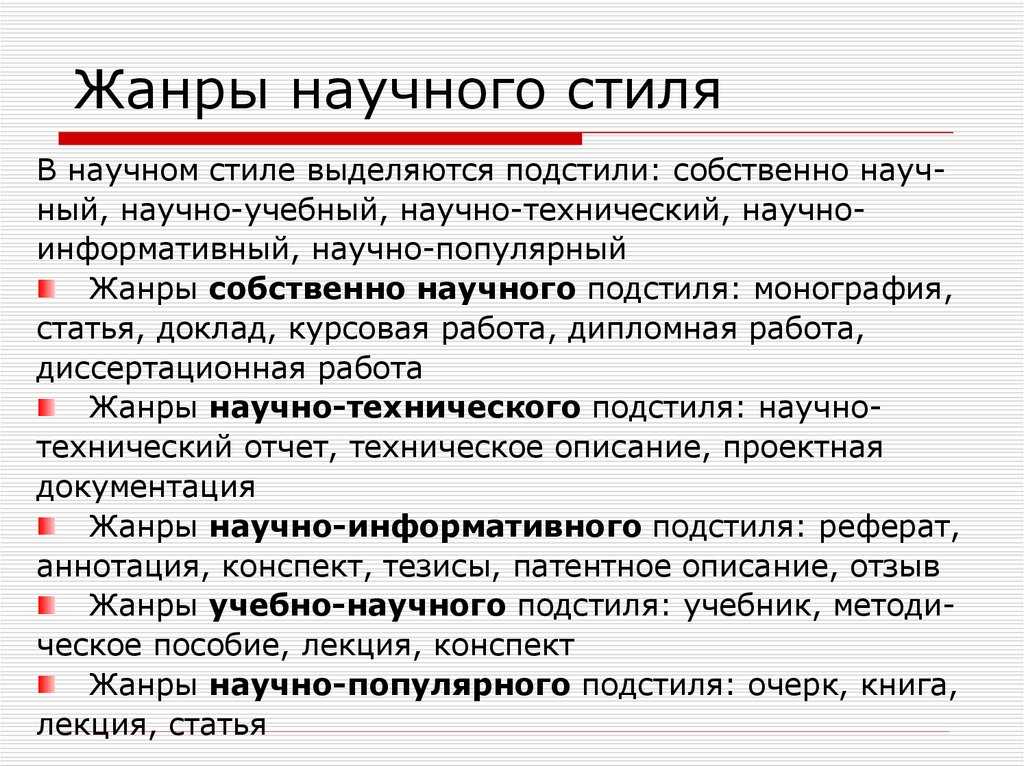

Отличительной чертой научной стилистики речи является то, что можно обозначить подстили. Исходя из особенностей текста, классификация следующая:

- Собственно-научный (или академический) подстиль. Такие тексты адресованы специалистам в выбранной области, научным работникам, преподавателям. Цель их заключается в том, чтобы выявить и описать новые факты, открытия, закономерности. Такой стиль используется в научных рецензиях, статьях, докладах, диссертациях, монографиях, рефератах и проч.

- Научно-учебный подстиль. Эти работы предназначены для учащихся школ, студентов. Задача такого текста – обучить, привести факты, которые нужны для качественного усвоения материала, желательно типовые. А также характерна строгая последовательность перехода от общих понятий к частностям и умеренное использование специальной терминологии. Такой стиль применяется при составлении учебных пособий и лекционного материала, а также встречается в докладах и рефератах.

- Научно-популярный (или научно-справочный) подстиль. Работы этого типа имеют ряд отличительных черт – они легки в прочтении, значительно упрощены, по сравнению с академическими текстами, рассматривают, как правило, популярные факты или частые явления. Использование терминологии здесь ограниченно, а к специальным понятиям часто даются пояснения. Стиль, хотя и сохраняет строгость и четкость научного, но все же более художественный, могут встречаться и эмоциональные, даже экспрессивные речевые обороты. Эти тексты предназначены для людей, не имеющих специальных знаний в обсуждаемой теме, и чаще всего такой стиль используется в энциклопедиях, справочниках и других научно-популярных изданиях, а также в заметках по типу «интересный факт», «историческая справка» и т. д. В устной форме научно-популярный стиль используют СМИ в репортажах научного характера.

- Научно-технический (или производственно-технический) подстиль. Эти тексты адресованы представителям технических профессий и потребителям. В таком стиле составляют инструкции, руководства, памятки, методическую литературу и некоторые учебники.

Жанры научной прозы бывают первичные и вторичные. К первичным, как понятно из названия, относятся уникальные авторские работы, созданные впервые, на основании собственных исследований. К ним можно причислить:

- монографии;

- справочники;

- учебные пособия;

- лекции;

- доклады;

- рецензии;

- диссертации;

- научную отчетность;

- статьи для газет и журналов на научные темы;

- сообщения информационного характера (к примеру, обзоры разных событий);

- устные выступления на научные темы.

К вторичным жанрам научного стиля относят тексты, созданные на основе ранее написанных трудов. При подготовке таких материалов делаются «выжимки» из исходника с целью сокращения объема. Примерами вторичных являются следующие разновидности работ научной направленности:

- рефераты;

- авторефераты;

- конспекты;

- обзоры;

- аннотации;

- списки тезисов, приведенных в иных работах научной тематики.

Стоит уточнить, что эта классификация неоднозначна. По указанному признаку научные труды делят в источниковедении. Но между тем, в общепринятом смысле, автореферат, хотя и считается вторичным произведением по отношению к диссертации, с точки зрения оригинальных выводов и результатов, полученных его автором, является первичным.

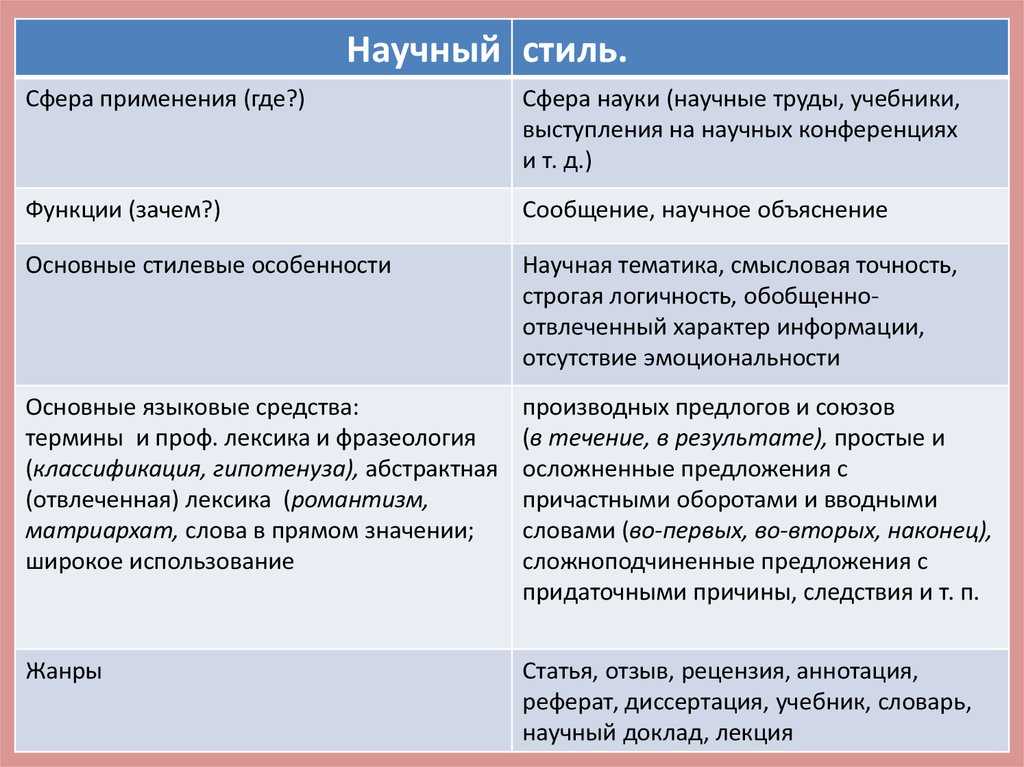

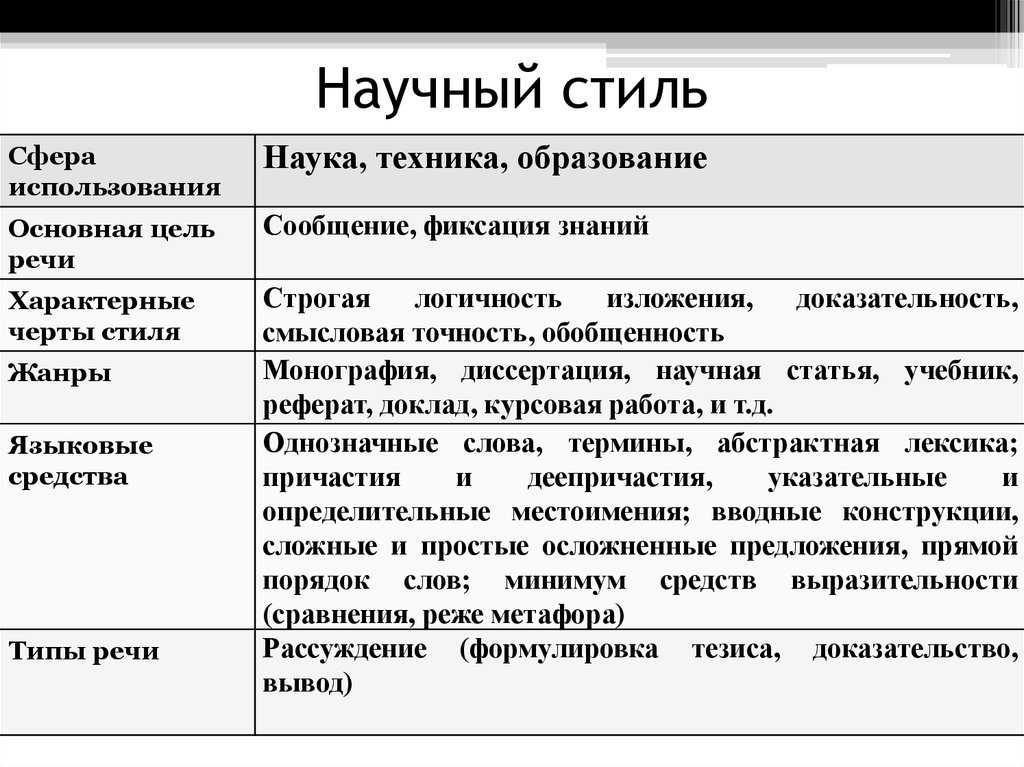

Языковые признаки научного стиля

-

Лексические признаки

- Научное повествование носит отвлеченный и общий характер текста на лексическом уровне посредством использования абстрактных и бытовых фраз и выражений (диспозиция, конъюнкция, муфта и др.);

- Насыщенность терминами, использование заимствованных и интернациональных терминов (полиграф, секвестр);

- Наличие существительных, выражающих понятие изменения и признака определенного состояния, существительных с окончанием «–тель», прилагательных с суффиксом «-истый» (инерция, кульминация, строитель, извилистый, илистый).

-

Морфологические признаки

- Отвлеченность стиля посредством выбора формы употребления частей речи;

- Особая форма использования глаголов несовершенного вида в настоящем времени, обобщающего типа (изучим, докажем, приведем);

- Употребление возвратных глаголов с суффиксом «-ся» пассивного вида (определяется, доказывается, применяется);

- Распространенное употребление кратких страдательных причастий и прилагательных (составлено, однообразны);

- Существительные во множественном числе для определения типа вещественных существительных (масло, йод, металл), отвлеченных понятий (емкость, сила, напряжение), количественных показателей (ширина, долгота, насыщенность), животных и растений (млекопитающие, крупнорогатый).

Стилевые черты научного стиля

Основные особенности научного стиля напрямую связаны с его спецификой. Цель автора такого текста – показать знание выбранной темы и донести свою идею до читателя. В связи с этим работы научной тематики имеют следующие характерные стилевые признаки:

Точность. Изложение в научном стиле предполагает употребление однозначных формулировок – они не должны иметь двоякого толкования. Слова приводятся только в прямом их значении, чтобы исключить разночтения.

Ясность. Информация в трудах такой тематики изложена в доступно, так, чтобы текст был понятен читателю.

Логичность. Этот критерий обозначает наличие смысловых связей между частями текста. Он должен представлять собой логическую цепочку, где каждое следующее высказывание/утверждение/довод возникает, исходя из предыдущих.

Последовательность. Информация передается четко, в соответствии с планом, повествование разделено на смысловые части. Порядок слов в предложениях прямой, инверсия (нарушение порядка), часто применяющаяся в произведениях художественной литературы и помогающая лучше передавать эмоции, не используется.

Абстрактность. Научные тексты предполагают использование абстрактных понятий отвлеченного значения. Это то, что сложно представить, увидеть или ощутить (например, пустоту, скорость, силу, время). А также нередко в этом качестве используются формулы, графические и схематические элементы, символы и условные обозначения.

Объективность и доказательность

В текстах пересказываются научные факты, описываются эксперименты и их результаты, уделяется особое внимание доказательной базе.

Насыщенность. Работы, выполненные в научном стиле, максимально информативны и не содержат отстраненных рассуждений, лирических отступлений и формулировок, не имеющих смысловой нагрузки.

Сложность синтаксических форм

Допускается использование длинных предложений, вставных и вводных конструкций, однородных и обособленных членов предложений. Это позволяет в полной мере реализовать пояснительную функцию научных трудов.

Использование речевых оборотов, в которых мнение выражается в третьем лице множественного числа. То есть, авторы, излагая факты и формулируя выводы, «обнуляют» свою личность употреблением местоимения «мы» («мы думаем», «мы делаем», «мы видим»).

А также для научного стиля нехарактерны прилагательные в превосходной степени, метафоры, художественные формы сравнений, эмоциональные, экспрессивные высказывания и восклицательные предложения.

Особенности подстилей научного стиля

|

Название подстиля |

Основные характеристики |

|

Собственно научный |

Точность, логичность изложения. Кратко сформулированные тезисы, отсутствие оценочной и экспрессивной лексики, терминология. |

|

Научно-учебный |

Обилие примеров, пояснений, иллюстративного материала. Вопросно-ответная форма изложения. |

|

Научно-технический |

Подробность, детальность описаний, инструктивная форма изложения. |

|

Научно-популярный |

Упрощённость, доступность объяснений и толкования терминологии, приёмы создания заинтересованности аудитории. Допускается использование разговорной лексики, риторики. |

|

Научно-справочный |

Точность, однозначность формулировок, стандартная форма построения частей текста (примерами являются словарные статьи), допустимость использования сокращений. |

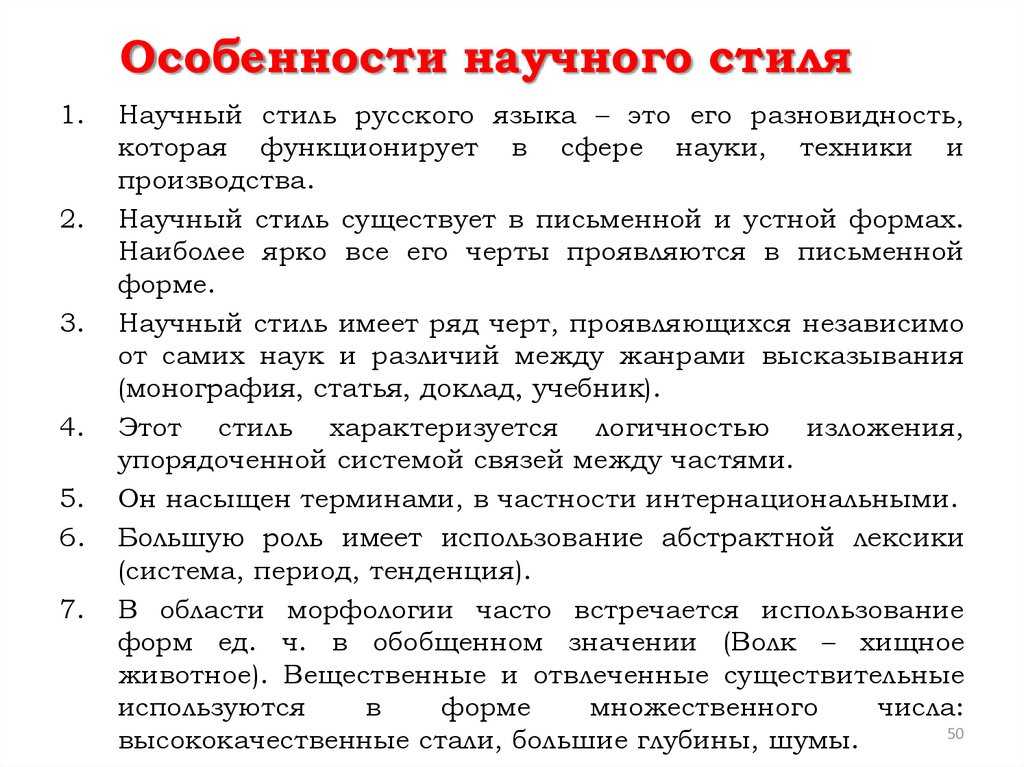

Научный стиль

Замечание 1

Научный стиль – это функционально-стилевой вариант существования языка, обслуживающий научную сферу социального взаимодействия.

Целью научной деятельности является открытие законов природы и общественного бытия, передача научных знаний новым поколениям, их распространение в социуме.

Соответственно главная цель научного стиля – сообщение точных, научно обоснованных и достоверных знаний об объективной действительности.

Для фиксации и передачи сведений научный стиль использует письменную речь и монологическую форму взаимодействия с адресатом. Данный стиль обслуживает в основном общественную коммуникацию.

Лексико-грамматические особенности научного стиля:

Наличие специальных групп слов – терминов, базовых для данной науки понятий и дефиниций, например: неорганические вещества, молекулярные соединения (химия), теплоотдача, КПД (физика), клетка, фотосинтез (биология), морфема, флексия (языкознание).

Использование лексем в прямом значении, избегание двусмысленности, тяготение к точности, а также однозначности содержания. Научный стиль не допускает образности, метафоричности плана выражения, многозначности интерпретаций содержания.

Преобладание слов с обобщённым значением связано с функцией научного стиля передавать информацию о классах предметах и явлений и их наиболее общих свойствах. Например: в предложении «Смешанный лес растёт на территории Центральной России» из учебника географии слово «лес» употребляется в общем значении, а не в конкретном.

Высокий процент абстрактной лексики, существительных среднего рода, с суффиксами –ость, а также -ение / — ание (вычитание, разность – в математике; растворимость, разложение, соединение – в химии).

Избегание личного местоимения «я», замена его на так называемое лекторское «мы» и введение определённо-личных предложений с глаголами во мн. ч.: Мы установили; рассмотрим это явление.

Уменьшение роли глагольной лексики со значением конкретного действия, преобладание их в функции связок в составе глагольного и именного сказуемого

Например: фонема отличается свойствам; электропроводность выступает как; география является наукой.

В синтаксисе – сложноподчинённые предложения с придаточным причины, условия, следствия и (или) бессоюзные сложные предложения: Пластичность – важное качество металла, поскольку позволяет проводить его обработку без разрушения (из учебника химии). Если прямые не пересекаются, то их называют параллельными (из учебника геометрии).

Характерно использование причастных и деепричастных оборотов: Проведя биссектрису, разделим угол

Неметаллы, представляющие собой класс веществ, занимают в классификации особое место.

Преобладание страдательных конструкций: Аффиксы используются для построения новых слов. Таблица Менделеева применяется для определения свойств элементов.

Употребление вводных слов и конструкций для передачи последовательности мыслей, логики изложения: Треугольник является равносторонним. Следовательно, его углы равны. Художественный стиль отличается, во-первых, образностью, во-вторых, эмоциональностью.

Частые повторы слов как средство связи между предложениями (связь цепная): Жаргоны – языки общественных, возрастных или профессиональных групп. Кроме этого существует воровской жаргон, молодёжный и другие. Так, в молодёжном сленге можно встретить следующие жаргонизмы… (повтор слова «жаргон»).

Цитирование, использование примеров, иллюстраций, ссылок на цифровые данные как способ доказательства в научном рассуждении: Согласно данным среднегодовых показателей, температура здесь не опускается ниже нулевой отметки.

Синтаксические признаки научного стиля

Стремление к сжатию или увеличению объема информации с параллельным сокращением или расширением текста – существительные родительного падежа (коробка передач, обмен веществ, слабая диффузия);

Наличие именных сказуемых для создания соответствующего характера текстового смысла (Облигация – именная ценная бумага);

Употребление кратких причастий типа «может быть использовано»;

Привлечение внимание адресата с помощью вопросительных предложений;

Использование безличного предложения (Происходит существенное изменение климатических условий);

Распространение причинно-следственных связей и сложных предложений с разными видами союзных связок;

Применение вводных слов с указанием источника сообщения (по мнению автора, на мой взгляд);

Связанная композиционная трактовка и установление взаимосвязей частей высказывания с помощью наречий и связующих фраз (таким образом, поэтому, так как).

Примеры научного стиля

Пример 1:

«Среди феноменологических моделей наибольшее распространение получили модели, основанные на лучевых представлениях полей рассеяния и модели, базирующиеся на принципе Гюйгенса-Френеля, согласно которому каждая точка волнового фронта рассеянного поля рассматривается как источник вторичных волн. К этому типу моделей относится модель локальных источников рассеяния. Несмотря на то, что все эти модели имеют одни и те же методологические основы, они имеют особенности, которые проявляются при дополнительных упрощениях и допущениях математического и физического характера. Аналоговой моделью принято называть стохастическую модель «блестящих» точек, получившую широкое распространение при анализе рассеянных полей от объектов, которые представлены в виде совокупности локальных отражателей».

Пример 2:

«Изучая ранее способы получения и химические свойства простых веществ, различных оксидов, кислот, оснований и солей, вы неоднократно сталкивались с примерами последовательного превращения веществ. В результате различных химических реакций одни вещества превращаются в другие, из которых затем образуются всё новые и новые соединения. Ряды таких последовательных переходов уже знакомы вам под названием «цепочки превращений», и все мы, конечно же, составляли уравнения реакций для их осуществления. Вспомним, в чём заключается суть этих превращений».

Пример 3:

«Уже доказано, что лекарственные свойства золотого уса обусловлены содержанием в нем витаминов, флавоноидов, стероидов и ряда микроэлементов (железа, хрома, меди). Эти вещества оказывают антибактериальное и общеукрепляющее действие, поэтому препараты из золотого уса полезно принимать не только для лечения, но и для профилактики заболеваний. Например, прием отвара каллизии в осенне-зимний период помогает уберечься от простудных заболеваний и гриппа».

Подстили научного стиля и их назначение

В научном стиле выделяют следующие разновидности.

- Собственно научный. Тексты этого стиля написаны учёными-профессионалами для специалистов своего профиля.

- Научно-учебный стиль предназначен для обучения, для оптимальной подачи научных сведений ученикам или студентам.

- Научно-технический стиль представляет собой нечто среднее между научным и официально-деловым стилем. Другое его название — научно-деловой. Он необходим для применения на практике достижений науки.

- Научно-популярный стиль, нужен для популяризации научных знаний среди самой широкой аудитории.

- Научно-справочный. В этом стиле обобщаются материалы научных изысканий.

Иногда выделяют ещё один подстиль — научно-информативный. Однако большинство лингвистов считают его вторичным и причисляют его жанры (конспект, тезисы, рецензия, отзыв) к научно-учебному подстилю. Ведь эти тексты создаются на основе других научных работ.

Особенности и средства научного стиля речи

Независимо от сферы применения, жанра и типа, научные тексты обладают следующими характерными чертами:

- информация обдумана, излагается в строгом соответствии с предварительно составленным планом;

- тщательно подобраны языковые средства, широко используется терминология;

- тексты сжатые, но максимально насыщены по содержанию, тяготеют к нормированной лексике;

- изложение информации носит преимущественно монологический характер.

По способу построения научные тексты делят на 3 разновидности:

- Описание. Изучает все аспекты и характеристики интересующего предмета/процесса/явления. Цель такого текста – отразить действительность, полностью раскрыв выбранную тему.

- Рассуждение. Это своеобразная «цепочка» авторских умозаключений, состоящая из доказательств либо опровержений того или иного факта, поиска связей причины и следствия. Главная задача – доказать или опровергнуть истинность утверждения, используя неоспоримые в своей правдивости аргументы, а также высказать собственное суждение о проблеме.

- Повествование. Предполагает четкий, последовательный пересказ событий и явлений, а также обстоятельств, непосредственно относящихся к ним. Основная цель – зафиксировать все этапы описываемого процесса в логическом порядке, подкрепив их сравнительными характеристиками, обобщениями и выводами.

Как правило, тексты научной направленности имеет следующую структуру:

- Тезис. Это основное положение/утверждение/определение, которому посвящен текст. Его требуется обосновать и подтвердить.

- Аргументация и доказательства. В этой части приводятся факты, призванные подтвердить верность изложенного тезиса. А также в качестве доказательной базы могут применяться примеры и иллюстрации.

- Вывод. В заключительной части излагается аналитическая оценка проведенного исследования.

Чаще всего приведенному плану наиболее точно соответствуют 2 вида научных текстов: рассуждения и описания. Это связано с задачей автора – ему требуется изучить предмет обсуждения, разъяснить его значение, привести факты, доказать теории. А тексты-повествования могут иметь другую структуру в зависимости от назначения и тематики.

Подстили научного стиля

Адресатом научного текста очень часто является ученый. Но не всегда. Ведь есть и студенты, которые пока только изучают науки, и школьники, знакомящиеся с основами наук, и просто люди любой специальности, которые по работе или из любознательности интересуются научной информацией. Но ведь невозможно для них всех писать одинаково! Как бы ни была интересна докторская диссертация, едва ли ее поймет пятиклассник!

Поэтому стиль изложения научной информации меняется в зависимости от того, кто адресат данного текста: в учебнике для школьника и для студента одна и та же информация может быть изложена по-разному.

Если адресат текста – учащийся, то автор стремится избегать слишком большого количества терминов, приводить различные примеры, соответствующие уровню подготовленности или жизненному опыту школьников, подбирать лишь наиболее важные факты, объяснять материал подробно. Это черты учебно-научного стиля. Его жанры – это лекция, учебная энциклопедия (например, «Словарь юного физика»), учебник и т.п.

Если же текст рассчитан на взрослого читателя, но не специалиста в данной области, а просто интересующегося, то там будет не так уж много терминов, из фактов будут отобраны наиболее интересные (а не только важные), могут даже присутствовать некоторые черты публицистического стиля (например, апелляция к читателю). Это научно-популярный стиль, а его жанры – очерк, научно-популярная статья, книга (типа «Психология для всех» и т.п.)

Есть и другие разновидности. Например, научно-информационный стиль – это стиль отчета о лабораторном исследовании, каком-либо эксперименте, автореферат и т.п. В научно-справочном стиле создаются словарные статьи, каталоги и так далее.

Что мы узнали?

Примеры научного стиля речи можно найти в изобилии: это и учебники, и научные исследования, и словари или энциклопедии, и популярные книги, знакомящие со сведениями из разных областей знания и многое другое. При всем разнообразии жанров у таких текстов есть и общие черты. В научных текстах обязательно присутствует строгое, безэмоциональное перечисление фактов и их интерпретация; на лексическом уровне заметно большое количество терминов, отсутствие разговорных и экспрессивно окрашенных слов.

-

/10

Вопрос 1 из 10