Социология в 19 веке

С середины 19 века начинается становление социологической науки. Формируются основы социологического познания и знания, выделяются методы и инструменты для социологического анализа. В это время формулируются идеи познания общества с помощью так называемой «социальной физики», которая была предложена О. Контом. Исследователь рассматривал социум в его сравнении с живым организмом. Для его изучения можно пользоваться естественными законами.

Г. Спенсер как представитель социально-биологической школы дополнил идею О. Конта и доказал, что социальные процессы являются настолько гибкими, что могут рассматриваться и с помощью естественных законов, и в частности с помощью биологических. В тот же период начинает формироваться еще несколько направлений, представителями которых являются:

- Г. Лебон;

- Д. И. Мечников;

- К. Маркс;

- Н. М. Коркунов.

Г. Лебон – представитель социально-психологической школы. В центре его внимания человек как социальное и биологическое существо. Закономерности общественного развития интерпретируются с точки зрения того, что появляется мировая всеобъемлющая энергия. Во второй половине 19 века особую популярность обрело географическое направление, представителем которого стал Д.И. Мечников. Географическое направление социологических процессов и познаний исследует взаимосвязи между географической средой, в которой обитает общество, и особенностями его формирования и развития. человек развивается в соответствии с условиями, в которых он проживает, и географические факторы здесь также играют не последнюю роль.

В развитии отечественной социологии важную роль играет марксистская концепция. В ее основе – понимание социального развития как результата противостояния между социальными классами. В приоритете социально-экономические процессы, которые влияют на развитие социума, разделяя его на класс, категории и социальные группы. Они отличаются друг от друга по экономическому признаку. Кроме того, в России на данном этапе развития социологических представлений развивается социально-правовое направление (Н. М. Коркунов), которое придавало огромное значение нормативно-этическим, правовым взаимоотношениям в обществе, взаимодействиям между социумом и властными структурами.

Средневековье

В Средние века развитие общественных отношений происходило в основном под контролем системы моральных, религиозных норм, которые также влияли на развитие социальной мысли.

Наиболее выдающейся фигурой в теологической общественно-политической мысли этого периода является Фома Аквинский, который осуществил «модернизацию» раннесредневекового христианства на основе комментариев Аристотеля. Учение Фомы Аквинского стало важным шагом в укреплении духовной власти католицизма над развитием общественной жизни (в 1879 году это учение было объявлено «единственно истинной философией католицизма»), но оно не остановило Реформацию католицизма. Идеологически Реформация оформилась в учениях М. Лютера, В. Цвингли, Ж. Кальвина, представлявшего бюргерско-буржуазное движение, и Т. Мюнцера, лидера народной Реформации. Важнейшая идея Реформации — необходимость личной ответственности человека и отказ от посредничества церковной иерархии.

Реформация оказала большое влияние на развитие социального и критического мышления, теорий самосознания и раннего буржуазного идеала «верховенства закона». Она способствовала разрушению феодально-религиозных идей и утверждению новых, предпринимательских ориентиров в экономической практике. М. Вебер выявил влияние на процесс становления европейского капитализма протестантского религиозно-этического комплекса, который обеспечивал воспитание таких черт личности, как трудолюбие, бережливость, честность и благоразумие. В социальной мысли на новом уровне возрождается противостояние идей «индивидуализма» и «коллективизма». Идея приоритета индивидуальных интересов над общественными утверждается в качестве стержня идеологии формирующегося класса предпринимателей, буржуазии.

Наряду с индивидуалистическими, собственническими идеями в XVI веке постепенно возникает социалистическое общественно-политическое течение как идеология нарождающегося пролетариата. Основоположником утопического социализма считается Томас Мор (1478-1535), изобразивший в своей «Утопии» общество, в котором нет частной собственности, производство и быт социализированы, а труд обязателен для всех.

Критикуя капитализм и раскрывая его бесчеловечную природу, социалисты-утописты считали идеальным общество, в котором государственное или общественное управление экономикой, не знающее товарно-денежных отношений. Но они не могли найти стимулов для работы в обществе без конкуренции, частной собственности и самоорганизации экономической жизни. Главным была ставка на прямое государственное регулирование и социальный контроль.

Список литературы

- В.Н. Лавриенко «Социология», Москва, 2005.

- А.А. Радугин, К.А. Радугин, «Курс лекций по социологии», Москва 1997.

- А.И. Кравченко — Социология, 2002.

- С. С. Фролов «Социология: учебник», Москва 2000.

- А.Н. Елсукова «Социология. Учебное пособие для студентов», Минск 2000.

- Н. Смелзер «Социология» в переводе с английского, Москва 1994.

![]()

Если вы хотите научиться сами правильно выполнять и писать курсовые работы, то на странице «что такое курсовая работа и как её сделать» я подробно написала.

![]()

Посмотрите похожие темы курсовых работ возможно они вам могут быть полезны:

- Юридическая характеристика современной Российской Конституции

- Разделение властей как принцип государственной организации

- Права и свободы человека и гражданина: история и современность

- Основные права и свободы человека и гражданина: современный взгляд на проблему

- Понятие и предмет конституционного права как отрасли права

- Кризисы профессиональной жизни человека

- Управление процессом формирования и использования прибыли организации

- Оценка финансовых результатов и использования прибыли

- Совершенствование коммуникативной структуры организации

- Социально-психологические основы принятия управленческих решений

- Психологическая совместимость как фактор оптимизации

- Основные методологические подходы в современной социологии

Оформление курсовых работ для любых институтов и университетов:

- Курсовые работы МГУ

- Курсовые работы МФТИ

- Курсовые работы НИЯУ МИФИ

- Курсовые работы НИУ ВШЭ

- Курсовые работы СПбГУ

- Курсовые работы МГИМО

- Курсовые работы МГТУ

- Курсовые работы ТПУ

- Курсовые работы СПбПУ

- Курсовые работы УрФУ

- Курсовые работы ТГУ

- Курсовые работы КФУ

- Курсовые работы ФУпПРФ

- Курсовые работы РЭУ

- Курсовые работы НИТУ МИСиС

- Курсовые работы СФУ

- Курсовые работы РГУ нефти и газа

- Курсовые работы НИУ МЭИ

- Курсовые работы ИТМО

- Курсовые работы МГМУ

- Курсовые работы РУДН

- Курсовые работы НГТУ

- Курсовые работы РНИМУ

- Курсовые работы МГЛУ

- Курсовые работы ЮФУ

- Курсовые работы ННГУ

- Курсовые работы МАИ

- Курсовые работы СПбГЭУ

- Курсовые работы ВАВТ

- Курсовые работы СНИУ

- Курсовые работы КГМУ

- Курсовые работы ДВФУ

- Курсовые работы МГЮА

- Курсовые работы СПбГУТ

- Курсовые работы КГАСУ

- Курсовые работы ПГУТИ

- Курсовые работы ТюмГУ

- Курсовые работы КемГИК

- Курсовые работы СПбУТУиЭ

- Курсовые работы ЯГСХА

- Курсовые работы МПГУ

- Курсовые работы ИГАУ

- Курсовые работы УГПС МЧС

- Курсовые работы СПбГАСУ

- Курсовые работы СГМУ

- Курсовые работы СГУ

- Курсовые работы СГЮА

- Курсовые работы ТУСУР

- Курсовые работы РПА

- Курсовые работы СПбГЭТУ ЛЭТИ

- Курсовые работы УрГЭУ

- Курсовые работы ДГТУ

- Курсовые работы ЧелГУ

- Курсовые работы ВГУ

- Курсовые работы ТулГУ

- Курсовые работы ЮЗГУ

- Курсовые работы НГПУ

- Курсовые работы ОГУ

- Курсовые работы ТГПУ

- Курсовые работы УПП

- Курсовые работы УдГУ

- Курсовые работы РГУП

- Курсовые работы УГНТУ

- Курсовые работы МГППУ

- Курсовые работы ГУАП

- Курсовые работы ВГУЭС

- Курсовые работы РГЭУ (РИНХ)

- Курсовые работы ВятГУ

Средние века и современность

Средневековье не принесло ничего принципиально нового в том, что можно назвать социологическим пониманием общества. Несколько выделяются позиции Августина Блаженного (4/5 век н.э.), который рассматривал жизнь общества как борьбу двух начал — греховного и божественного, и Фомы Аквинского (13 век), который в своем трактате «О правлении князей» пытается объединить аристотелевское учение о способах власти и христианское учение о Церкви как конечной, сверхъестественной цели общественного развития. Но стоит также отметить, что Новый век оказался очень плодородным для теоретических инноваций и философских откровений.

Николо Макиавелли (1469-1527) был первым мыслителем современной эпохи, который обратился к Платону и Аристотелю и создал на их основе оригинальную теорию общества и государства. Его главный труд «Государство» продолжает основную линию рассуждений платоновского «Государства», но акцент делается не на структуре общества, а на поведении политического лидера. Макиавелли говорил, что правитель, который хочет добиться успеха, должен знать законы поведения людей.

Первый закон гласит, что амбиции и мотив власти определяют их действия. Для достижения стабильности в обществе необходимо выяснить, какой социальный класс является наиболее амбициозным: те, кто хочет сохранить то, что имеет, или те, кто хочет приобрести то, чего у них нет. Богатыми людьми движет страх потерять то, что они накопили, а бедными — страсть приобрести то, чего они были лишены. Оба мотива одинаково разрушительны для государства.

Следующий шаг был сделан Томасом Гоббсом (1588 — 1679). Он разработал теорию общественного договора, которая послужила основой для доктрины гражданского общества. К созданию общества людей побуждает взаимный страх. Она объединяет людей в группы, что позволяет им жить в конкуренции друг с другом. Однако после того, как люди объединяются, они не стремятся к общему благу. Они стремятся к уважению, превосходству и собственному благополучию. Не добившись уважения одним способом, люди стремятся добиться его другим, доминируя над другими. Хотя определенного количества добра можно достичь, служа друг другу, гораздо большего можно достичь, доминируя, а не сотрудничая с другими, пишет Гоббс в своем трактате «О гражданине».

Это приводит к двум принципиальным выводам:

- Человек рождается неспособным к социальной жизни, но приобретает склонность к ней в процессе воспитания;

- Гражданское общество возникает в результате привязанности одних к другим.

«Крестный отец» социологии и его последователи

Замечание 1

«Крестным отцом» социологии, который очистил ее от налета утопизма Конта и укрепил ее научный статус, был британский ученый Герберт Спенсер. Он был сторонником позитивизма и сделал многое для развития данного направления.

Именно Спенсером было положено начало органической школы социологии. Он сравнивал общество и индивидуальный биологический организм, и сделал вывод, что любой общественный организм – своего рода слепок тела человека, то есть является взаимозависимой системой, включающей три части:

- производящая;

- распределительная;

- регулятивная.

Еще один выдающийся социолог, чьи концепции и сегодня влияют на развитие социологической науки, — Макс Вебер. Он считал социологию наукой о социальном поведении, которое она стремилась понимать и объяснить, социально объяснить причины и процесс социальных действий.

В современных условиях большое внимание уделяется работам Вебера, посвященным феномену капитализма. Он дал достаточно полное определение главных предпосылок возникновения капиталистического типа хозяйства:

- присвоение автономными частными субъектами свободной собственности;

- вольный рынок;

- рациональные производство и обмен;

- твердо установленное рациональное право;

- свободный труд;

- коммерческая организация хозяйства.

Он считал, что становление и развитие капитализма на Западе шло под воздействием протестантистской версии христианства, исповедуемой большинством предпринимателей. Вебер считал, что дух капитализма пронизан чувством ответственности человека перед Богом за свои поступки и рациональным строем мышления, когда труд превращается в абсолютную самоцель и призвание.

Один из основоположников немецкой социологии – Фердинанд Теннис, вошедший в историю благодаря своей идее противопоставления понятий общинных отношений и связей общественным. Первый тип отношений укореняется в эмоциях, привязанностях, душевной склонности:

- отношения кровных родственников;

- соседи с совместным проживанием;

- друзья.

Общественные же отношения – это рациональный обмен, смена вещей, находящихся во владении.

Георг Зиммель считал, что задачей социологии является описать формы совместного бытия людей, несмотря на то, что сам он не создал законченную классификацию. Если попытаться реконструировать взгляды ученого, что можно установить несколько основных форм жизни:

- социальные процессы, включая постоянные и независящие от конкретных обстоятельств реализации явления: господство, подчинение, соревнование, конфликт, примирение;

- социальные типы – кокетки, аристократы, умники, бедняки и пр.;

- модели развития.

Г. Зиммель, являясь одним из создателей философии жизни, отмечал, что только смерть задает мотив жизни, определяя ее конфигурацию.

Иными словами, основываясь на всем выше сказанном, можно сделать следующие выводы:

- институализация социологической науки в классический период;

- монизм, характерный для большинства социологических концепций начала ХХ века, а также фундаментализм и редукционализм;

- возникновение в социологии течений представляли различные, иногда совершенно противоположные теоретические ориентации, получившие позже дальнейшее развитие, то есть это был период закладки плюрализма в социологическом объяснении социальной реальности.

Позитивистский подход О. Конта к появлению социологии как науки

Социология возникла, как наука призванная изучать общество как сложную систему.

- формирование самосознания ученых, специализирующихся в данной области знания. Ученые осознают, что они имеют свой специфический объект и свои специфические методы исследования;

- создание специализированных периодических изданий;

- введение данных научных дисциплин в учебные планы различных типов учебных заведений: лицеев, гимназий, колледжей, университетов и т. д.;

- создание специализированных учебных заведений по данным отраслям знаний;

- создание организационной формы объединения ученых данных дисциплин: национальных и международных ассоциаций.

Социология прошла все эти стадии процесса институционализации в различных странах Европы и США, начиная с 40-х гг. XIX столетия.

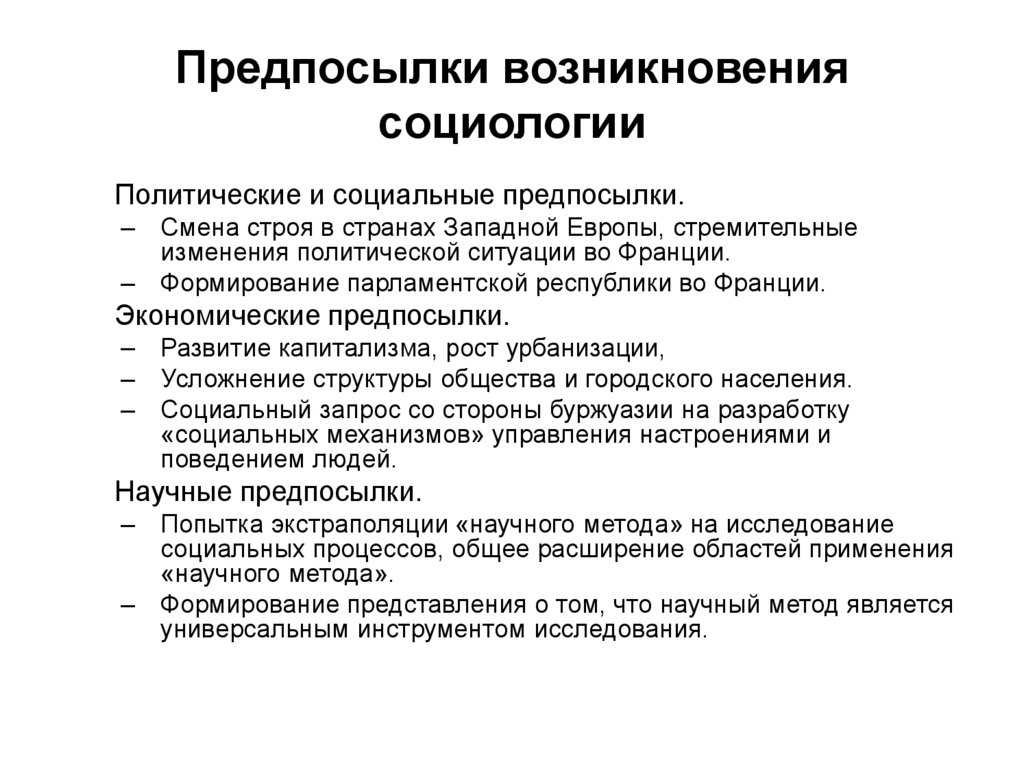

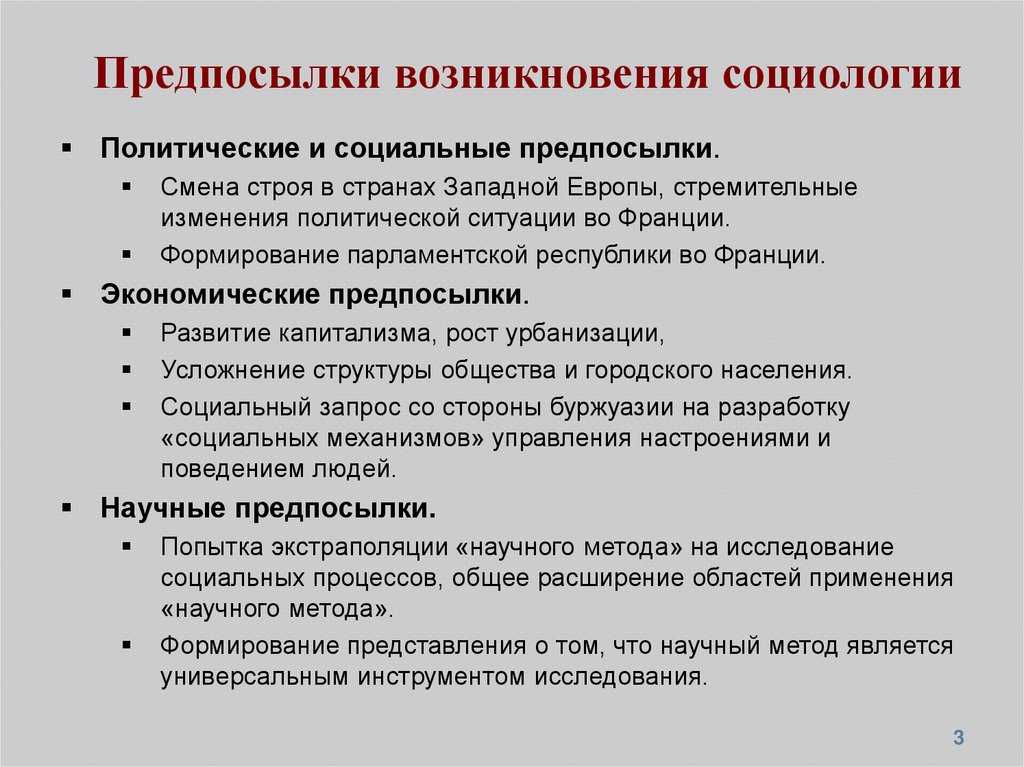

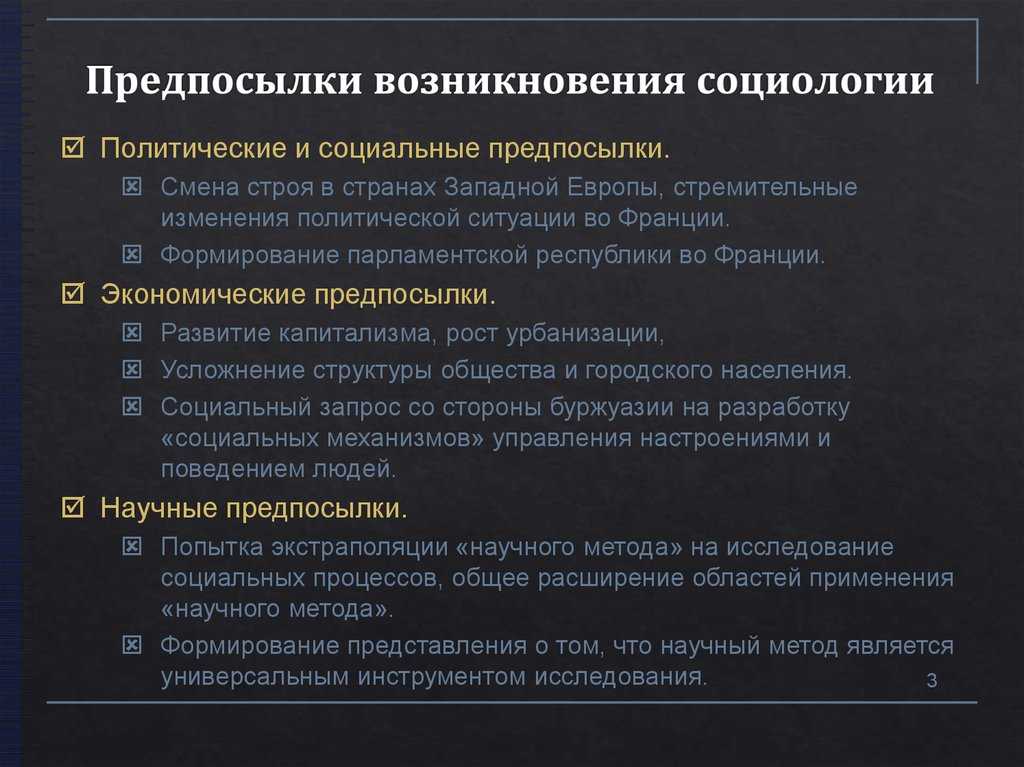

Предпосылками возникновения социологии как науки об обществе являются:

1.Социальные потребности. Социология как любая другая наука возникла тогда, когда появилась в этом нужда, потребность. Например, наука математика (Пифагор – философ и математик) возникла из потребности количественных измерений. Для социологии эти потребности связаны:с историческим развитием человечества (становление и развитие капитализма);с историческим развитием научного знания в целом – в конце XVIII в. возникает идея эволюции, а в XIX в. – теории эволюции (Чарльз Дарвин, Томас Гексли, Фридрих Энгельс). Применительно к истории культуры понятие эволюции использовали и развивали американский этнограф Льюис Генри Морган и английский этнограф Эдвард Тайлор.

2.Теоретические предпосылки — это историческое развитие научных представлений об обществе от античности до современности.

Социология – наука о становлении, развитии, функционировании социальных общностей, а также механизмах и принципах их взаимосвязи и взаимодействия в социальной системе.

Становление социологии как самостоятельной науки связано с процессом ее институционализации, то есть приобретении социологией атрибутов относительно самостоятельного знания, статуса социального института.

К внешним факторам институциализации социологии относятся:формирование самосознания ученых, специализирующихся в данной области знания (выделение объекта и методов);создание специализированных периодических изданий по социологии;преподавание данной науки;создание специализированных учебных заведений по данной отрасли науки;создание организационных форм объединения ученых – национальных и международных ассоциаций по социологии.

Социология прошла все эти этапы в различных странах Европы и США, начиная с 40-х годов XIX века.

К внутренним факторам институциализации относятся:система знаний в определенной области познания;разработка эффективных исследовательских методов и приемов;организационная структура науки, формирование правил и норм;формирование профессиональной этики.

В социологии разработаны следующие подходы к изучению общества: а) демографический, б) психологический, в) культурологический, г) коллективистский, д) взаимоотношения.

В зависимости от уровня социологического знания делятся на теоретические и эмпирические; в зависимости от решения научных и практических задач (ориентира исследователя) – на фундаментальные и прикладные; в зависимости от уровня взаимодействия на макро — и микросоциологические теории.

К микросоциологии относятся концепции:символического интеракционизма; этнометодология; социального обмена; феноменологическая социология.

К макросоциологии относятся такие теоретические концепции как:структурный функционизм; неоэволюционизм; неомарксизм; функционализм и теория социального конфликта; теория социальных изменений.

-

Формы рецептурных бланков кратко

-

Список класса в начальной школе образец 2 класса

-

Работа персонала службы приема и размещения с клиентами кратко

-

Справка по тематическому контролю в доу по познавательному развитию

- Период старшего школьного возраста подростковый пубертатный проведение антропометрических измерений

Причины возникновения социологии как прикладной научной дисциплины

Социологические знания возникли еще в глубокой древности, но как самостоятельная научная дисциплина социология оформилась только в середине XIX века.

Термин «социология» в своей основе имеет 2 слова:

- латинское «societas» — «общество»;

- греческое «logos» — «слово», «учение».

Впервые был использован в 1839 году французским ученым Огюстом Контом в его «Курсе позитивной философии». Конт полагал, что развитие общества подчиняется естественным фундаментальным законам, которые могут быть предметом научного изучения. Социологию он воспринимал как «социальную физику».

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут

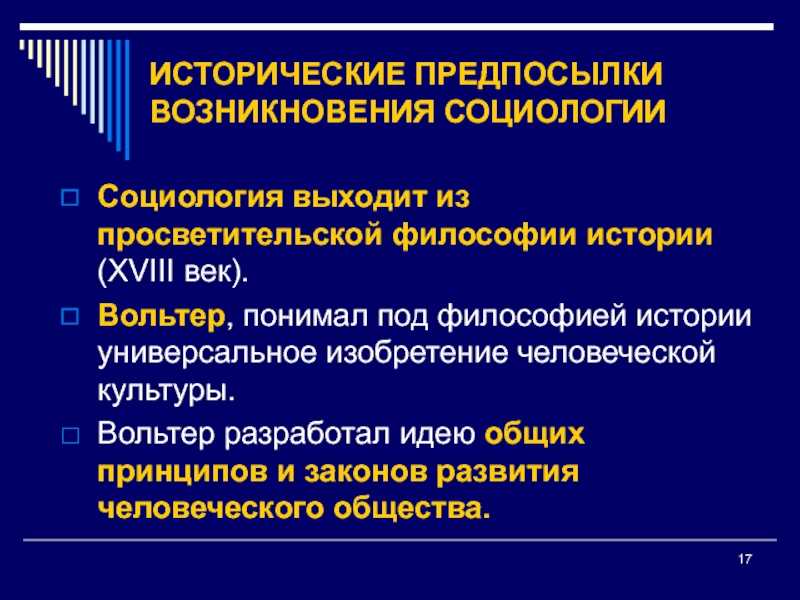

Еще до Конта основы социологических знаний развивались в трудах французских просветителей. Особенно большой вклад в становление социологии внес французский мыслитель Клод Анри де Сен-Симон. Конт служил у него секретарем в период с 1817 по 1824 год, а впоследствии подхватил и развил многие его идеи.

Сен-Симон впервые высказал мысль о том, что наука о человеке должна носить позитивный характер, основываться на наблюдениях, а не спекулятивных рассуждениях.

В XIX веке западное общество оказалось перед новыми вызовами. Происходили следующие процессы:

- разрабатывались технологические новшества — они сокращали расстояние между людьми, улучшали качество жизни, но в то же время ставили под угрозу существование человеческого общества за счет изобретения новейших вид оружия, а также отчуждали человека от результатов его труда;

- интенсивными темпами развивались капиталистические отношения;

- происходила массовая урбанизация — рост числа городов и увеличение количества городского населения;

- продолжались географические открытия, расширявшие картину мира и открывавшие новые перспективы развития;

- углублялось социальное расслоение общества, вызывавшее серьезные социальные потрясения;

- появлялись новые социальные учения, требовавшие осмысления возможности их применения на практике.

Возник запрос на появление новой науки, которая могла бы объяснить происходившие в обществе явления и снизить уровень социального напряжения.

Непосредственно в качестве «заказчика» появления новой прикладной научной дисциплины выступил класс буржуазии, который был заинтересован в дальнейшем поступательном развитии общества без социальных взрывов. Неслучайно социология зародилась во Франции — в этой стране начиная с конца 1780-х годов происходили революционные потрясения, жертвами которых стали сотни тысяч людей.

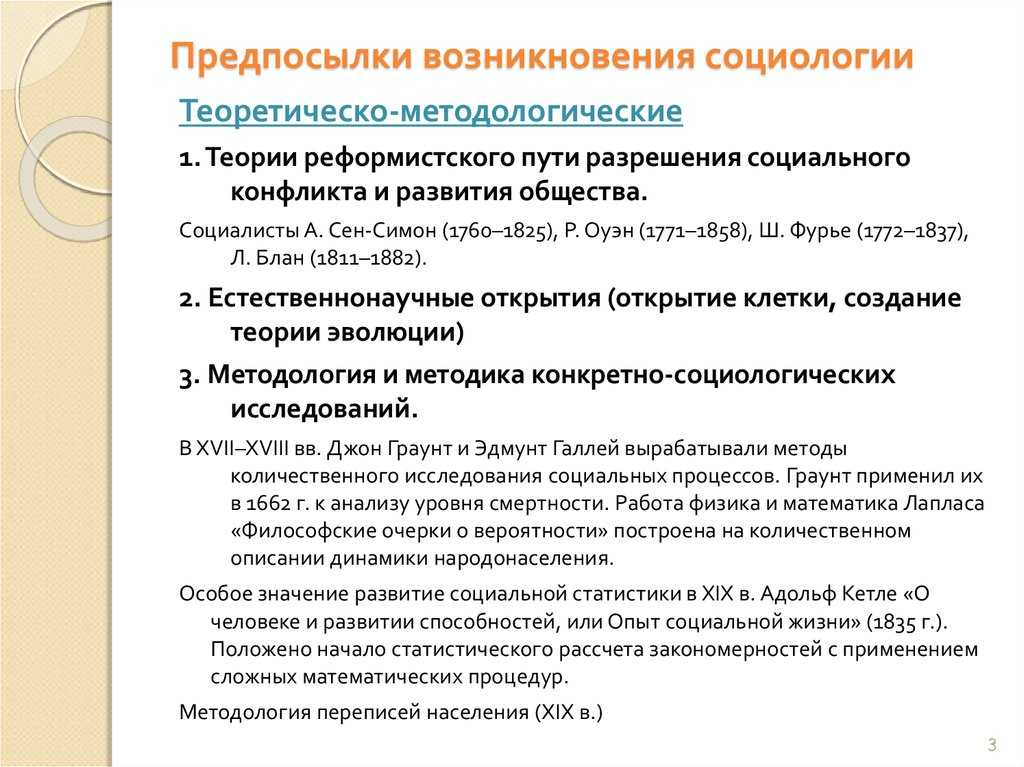

Появление социологии было бы невозможно без развития следующих отраслей знания:

- демографии;

- статистики;

- этнографии;

- антропологии;

- прикладной математики.

Эти дисциплины давали эмпирический материал для дальнейшей его обработки в рамках социологии. Например, к 1830-м годам были разработаны многие методики общественных опросов, проводились хозяйственные и демографические переписи.

Основные предпосылки появления в России

Социология появилась в России в период после отмены крепостного права в 1861 году.

Для этого времени характерны следующие процессы:

- становление капиталистических отношений;

- интенсивные преобразования во всех сферах жизни общества в результате реформ;

- оживление общественно-политической и духовной жизни страны.

Развитие отечественной социологии тесно связано с западным влиянием. В России с 1860-х годов появляются переводы работ зарубежных социологов с комментариями и рецензиями на них, выполненными отечественными исследователями.

В данный период в России господствовали следующие направления социологической мысли:

- позитивизм;

- субъективная социология и связанные с ней психологические направления;

- натурализм;

- экономический материализм.

Для российской социологии изначально была характерна тесная связь с оценками текущей политической жизни в стране. В условиях самодержавной монархии развитие свободной социологии было невозможно. Уже с 1880-х годов преследованиям подвергались ученые, работавшие в этой отрасли знания.

Изымались и уничтожались привозные книги по социологии. Например, по специальному приказу царского правительства сожжению подлежали книги американского социолога-эволюциониста Уорда Лестера. Признавалось враждебным «влияние на умы» и других известных социологов.

После Октябрьской революции 1917 года социология была объявлена «буржуазной наукой» и на долгие годы ушла в забвение. Ее возрождение началось только после 1991 года.

Социально-экономические предпосылки возникновения

Социологические знания в первую очередь были востребованы в тех странах, в которых интенсивно развивались капиталистические отношения. Это США и развитые страны Европы — Англия, Франция, Германия. Новые экономические реалии сопровождали следующие проблемы:

- усиление эксплуатации;

- тяжелое положение рабочих;

- циклические кризисы в экономике;

- рост социального напряжения;

- повсеместное использование труда женщин, детей и подростков;

- неблагоприятные условия труда;

- отсутствие социальных гарантий.

Противостояние пролетариата и собственников средств производства выражалось в разных формах протеста:

- луддистское движение, направленное против машин, в которых рабочие видели главных виновников своих бед;

- восстание лионских и силезских ткачей;

- чартизм в Англии, главной целью которого было предоставление избирательного права всему мужскому населению.

С усложнением социальной жизни и увеличением количества революционных потрясений возникла потребность в получении объективных знаний об обществе с целью урегулирования общественных отношений.

Научные и теоретические предпосылки появления социологии

Так, социология постепенно оформлялась, и как наука она приобрела свои уникальные черты и характеристики. Постепенно оформился понятийный аппарат социологии, свои инструменты для проведения социологических исследований, а также методы, за счет которых социологическая наука могла так или иначе воздействовать на окружающий мир. На первых этапах социология была тесно связана с философией, по сути, она вытекла из философского знания. Но в дальнейшем, когда человеку потребовались доказуемые и теоретические знания, которые могли бы использоваться и на практике, то стало понятным, что социология должна избавляться от философского флера и сантиментов, она должна быть более обоснованной, факты должны не просто существовать, они должны быть доказаны.

Постепенно общество развивалось. Оно стремилось не просто производить что-либо, но и контролировать производство, контролировать социальные и культурные нормы, воспроизводить их или перенимать у других сообществ. Проблемы общественных отношений стали центральными в рамках исследовательских практик ученых 19 века. Развитие культуры и искусства, общества в разных странах воспринимались скорее как возможность обмена опытом. Также следует сказать, что исследовательские практики одних авторов ложились в основу исследовательских практик других. Наука обретала новые черты и грани, характеристики, структура социологии становилась все сложнее и сложнее.

Но помимо того, что проблемы становятся очевидными, еще очевиднее становится и тот факт, что эти проблемы требуется решать. В противном случае дальнейшее социальное, экономическое и культурное развитие становится попросту невозможным. Так что одна из важнейших исторических предпосылок для развития социологии состоит как раз в необходимости комплексного и всестороннего анализа общества и его структуры для выявления специфических черт и характеристик, особенностей взаимоотношений, взаимодействий и взаимозависимостей с целью последующего использования на практике для разрешения этих самых противоречий

Никто не подскажет лучшего решения для своей проблемы, как сам человек, и поэтому крайне важно интересоваться его мнением, его взглядами, получать от него информацию о том, как лучше поступить, что лучше предпринять, а что лучше не делать для того, чтобы эта ситуация не усугубилась

Одним из важнейших считают позитивистский подход И. Канта. Его считают основоположником социологической науки, поскольку именно им впервые был введен в оборот термин «социология». В своей работе «Курс позитивной философии» Кант неоднократно обращается к этому понятию и объясняет его значение для науки. От всех остальных подходов позитивизм отличается тем, что научными считаются только те знания, которые основываются на опыте, могут быть доказаны. Стремление Канта поставить учение об обществе на научное обоснование является той отправной точкой в исследовательских практиках. Этот подход сильнее остальных отражает тесную связь социологической науки с практической, повседневной жизнью каждого человека. Таким образом, социология как наука появилась для того, чтобы исследовать общество как сложную и структурированную систему.

Заключение

Социология в целом и каждая из ее отдельных отраслей — результат работы многих поколений ученых и мыслителей из разных стран и народов, и в этом смысле она интернациональна по своей природе, своим целям и задачам.

Социология — одна из наук, без которой современное общество не может функционировать и развиваться. Роль социологического знания, опирающегося на конкретные факты и исследования и являющегося основой целостного социального знания, возрастает по мере повышения значимости социальной сферы общества, утверждения идеологии и практики социального государства, социально ориентированной экономики и социальной политики.

Из множества идей и концепций, выдвинутых выдающимися мыслителями разных эпох, эта наука постепенно формировалась как ответ на объективные потребности общественного развития.

Социология не является застывшей наукой. На каждом новом этапе социальных преобразований она извлекает из действительности новые социальные факты, научно обобщает их и позволяет представить перспективу общественного развития.

Это говорит о том, что развитие социологической мысли не стоит на месте. Социология будет существовать до тех пор, пока будет существовать сам человек.